|

98. Tutto

quello che bisogna sapere sugli orologi subacquei

Tratto da un articolo di Marco Magnani pubblicato sul sito del Comune di

Bologna, per

gentile concessione di Fabrizio Vallesi, Horus Diamond - Horus Snc di

Porto Recanati (MC)

L’esigenza fondamentale, nell’ambito

dell’orologeria moderna, è garantire l’impermeabilità dei meccanismi

contenuti nelle casse degli orologi "subacquei". Il movimento di un

misuratore di tempo può essere al quarzo oppure meccanico ma, in

entrambi i casi, è ovvio che eventuali infiltrazioni d’acqua che

raggiungessero i delicati componenti interni sarebbero deleterie per il

funzionamento dello strumento. Considerata l’importanza fondamentale che

l’indicazione del tempo d’immersione ha nell’attività subacquea, è

necessario che chi si immerge possa affidarsi ad uno strumento segna

tempo sicuramente impermeabile che, in ogni momento, fornisca

informazioni certe e chiaramente leggibili.

|

Orologio

“subacqueo” o solo “impermeabile”?

Per identificare

un orologio “subacqueo” l’industria orologiera svizzera ha

stabilito, per convenzione, alcune classificazioni che

contraddistinguono i vari livelli d’impermeabilità in relazione

ai vari gradi di pressione ai quali lo strumento può essere

sottoposto.I parametri in argomento, sono codificati nelle norme

NIHS (Norme de l’Industrie Horologère Suisse) che forniscono

un’indicazione certa sul grado d’impermeabilità ed esprimono le

regole utili per poter distinguere un misuratore di tempo

“subacqueo” da uno solamente “impermeabile”.

La normativa NHIS

definisce, dunque, i tipi di test, le simulazioni e i parametri

operativi necessari per ottenere le varie omologazioni (con

costi sensibilmente differenti a carico del costruttore), oltre

ai limiti che dividono una categoria dall’altra.

In questo senso si

possono identificare le seguenti classificazioni:

- a)

il primo livello, comune alla maggior parte dei misuratori di

tempo, è identificato dalle norme NIHS con le parole "water

resistant" (oppure, in francese "étanche") e corrisponde

all’impermeabilità, cosiddetta di base che permetterebbe di

immergere l’orologio fino a 30 metri di profondità;

- b)

un secondo livello corrisponde all’impermeabilità dell’orologio

fino a 50 metri di profondità: in questo caso l’indicazione

presente, solitamente sul fondello, sarà "water resistant 50 mt.",

oppure 5 atmosfere;

- c)

il livello successivo garantisce l’impermeabilità dell'orologio

fino a 100 metri: in questo caso, oltre all’indicazione sul

fondello riguardante i 100 metri, o le 10 atmosfere di

pressione, l’orologio può recare la scritta "diver" oppure, in

francese, "plongeur";

- d)

l’ultimo livello, quello "professionale", assicura

l’impermeabilità anche oltre i 100 metri di profondità: in

questo caso ci si riferisce ad impermeabilità garantite, di

volta in volta, a seconda del modello, fino a profondità

rilevanti (addirittura abissali: 1000, 2000 metri ed anche

oltre) che, a maggior ragione, rendono adatto l’orologio

all’utilizzo incondizionato in ogni situazione.

E’ bene

sottolineare chiaramente che, questi valori, non sono da

intendere alla lettera, bensì da interpretare con prudenza. In

sintesi non è assolutamente certo che un orologio recante la

dicitura "water resistant" (o "impermeabile fino a 30 mt.")

possa essere immerso in acqua, oppure sia in grado di sopportare

effettivamente una pressione di 3 atmosfere. In occasione di un

tuffo, di una doccia o di una nuotata si possono creare, su

piccole parti della cassa, delle pressioni idrostatiche ben

superiori a quelle riscontrate a 30 metri;. L’acqua in pressione

proveniente dalla doccia, o quella che avvolge il braccio mentre

si nuota vigorosamente o ci si tuffa, è in grado di forzare le

guarnizioni e giungere, dunque, fino al cuore del nostro

orologio. L’impermeabilità di base è utile, infatti, a

proteggere il meccanismo dell’orologio solo dall’umidità

ambientale, da schizzi d’acqua mentre ci si lava le mani, dal

sudore corporeo, ma non è assolutamente sufficiente a

garantirci in immersioni a profondità rilevanti (come le

diciture "water resistant 30 mt." farebbero supporre).

Nemmeno

l’impermeabilità garantita fino a 50 metri rende sicuro

l’orologio per l’utilizzo in profondità. Quando il fondello di

un orologio reca il dato d’impermeabilità di 50 metri la

situazione è, ovviamente, migliore di quando reca la scritta

"water proof 30 metri", ma non è completamente tranquilla; anche

in questo caso, infatti, sono necessarie le dovute cautele.

L’impermeabilità fino a 50 metri garantisce il movimento in

occasione di lavaggi di mani, di sudore (come per il water proof

30 metri) e permette, in aggiunta, di poter immergere lo

strumento in acqua in superficie. L’impermeabilità garantita

fino a 50 metri, consente di fare bagni con l'orologio al polso

ma non permette, in assoluto, di poter utilizzare l’orologio in

modo estremo (immersioni in profondità, attività sportive

acquatiche, ecc.).

L’impermeabilità,

per così dire, “definitiva”, che assicura realmente il movimento

da infiltrazioni d’acqua in ogni condizione, è, dunque, quella

garantita e certificata fino a 100 metri. Con un orologio

impermeabile fino a 100 metri (o oltre) si può fare,

praticamente, di tutto: immersioni subacquee, nuotate sportive

in superficie, docce, tuffi e quant’altro ci piace fare, a

contatto con l’acqua.

In conclusione si

può affermare che, per essere catalogato come "subacqueo" e

fregiarsi delle scritte codificate "diver" o "plongeur", un

orologio, secondo le norme NIHS, deve essere in grado di

resistere ad un’immersione a profondità non inferiore a 100

metri ed essere costruito e testato secondo le regole previste

dalla normativa svizzera. |

|

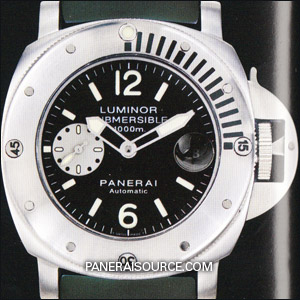

Luminor Submersible 1000m. Officine Panerai

"Squale 101 atmos" realizzato per Horus Snc. |

Garanzia e

certificazione d’impermeabilità dell'orologio

Quali sono dunque,

nello specifico, i parametri che garantiscono l’impermeabilità

incondizionata di un orologio? L’orologio classificato

"subacqueo" deve essere in grado di superare la prova di un test

in acqua che simula la pressione minima di 12,5 bar.

Le prove di tenuta

stagna, sui modelli impermeabili fino a 100 metri (o oltre),

sono eseguite su tutti gli esemplari prodotti (mentre le prove

riferite alle impermeabilità inferiori sono eseguite a campione)

e prevedono l’immersione in acqua, a una temperatura di circa 18

gradi; ciò significa che un orologio, anche rispondente alle

caratteristiche necessarie per essere definito "subacqueo", non

dovrà mai essere indossato per fare, ad esempio, un bagno caldo

o addirittura una sauna.

Il dato dichiarato

e garantito è assolutamente veritiero: sia perché i test sono

effettuati con strumenti estremamente affidabili, sia perché le

case orologiere svizzere ricorrono, in genere, ad un

atteggiamento di grande prudenza in merito alle prestazioni

d’impermeabilità degli orologio prodotti.

Le casse degli

orologi sono sottoposte a pressioni ben superiori a quelle poi,

in effetti, garantite, e i test d’impermeabilità sono condotti

utilizzando macchine simulatrici in grado di ricreare

artificialmente le specifiche condizioni marine. Fare

simulazioni a livelli di pressione più alti di quelli garantiti

significa allargare la base d’affidabilità degli orologi,

assicurandone la tenuta stagna nel tempo ed in condizioni più

probanti e meno artificiali.

Tutto ciò non

significa che l’impermeabilità garantita sia, anche nel caso di

un orologio effettivamente "subacqueo", una prerogativa eterna.

Anche se le doti di durata e di tenuta delle componenti dei

crono sub sono notevolmente superiori, rispetto a quelle dei

comuni orologi, le guarnizioni (O-ring) sono, in ogni caso,

soggette a deterioramento nel tempo. In questo senso

l’impermeabilità garantita è riferita ad un orologio nuovo, in

condizioni statiche.

Il deterioramento

delle guarnizioni e delle parti mobili (corona, pulsanti della

cronografia, ecc.) rende opportuno e necessario sottoporre

l'orologio ad interventi di manutenzione periodica, al massimo

ogni due o tre anni (anche se l’ideale è eseguire un “check-up”

annuale). Questi interventi garantiscano l’effettiva

impermeabilità nel medio periodo e comprendono la

sostituzione delle guarnizioni oltre all’effettuazione di una

nuova prova dell'impermeabilità.

L’orologio

subacqueo deve avere, inoltre, proprietà anti magnetiche e di

resistenza agli urti e all’acqua salata; le prove

d’impermeabilità vengono, infatti, eseguite anche immergendo

l'orologio in una soluzione di cloruro di sodio.

L’orologio deve

infine, ovviamente, funzionare correttamente sotto l’effetto

della pressione dell’acqua.

Altra curiosità,

di carattere generale, è quella riferita al rapporto

atmosfere/profondità. L’indicazione del dato d’impermeabilità

(sia esso in metri/piedi o atmosfere) di un orologio si

riferisce, sempre, alla pressione relativa. Vi è dunque una

piccola discrepanza fra la pressione alla quale l'orologio è

garantito impermeabile (in metri/piedi o atmosfere) e quella

assoluta realmente presente alla profondità di riferimento. Per

esemplificare il concetto, sugli orologi subacquei, a volte, il

dato d’impermeabilità è visualizzato in questa maniera: 200

metri/20 atmosfere. Come è facile comprendere la pressione di

riferimento, indicata in metri ed atmosfere, è quella relativa,

perché a 200 metri, di profondità ci sono 20 atmosfere di

pressione relativa e 21 atmosfere di pressione assoluta.

Vista la basilare

importanza, nell’identificazione del valore d’impermeabilità gli

orologi subacquei professionali indicano comunemente tale dato,

oltre che sul fondello, anche sul quadrante. |

|

Approfondimento tecnico: i vari componenti dell'orologio

subacqueo

Passiamo ora

all’esame degli elementi che distinguono l’orologio "subacqueo"

dai comuni orologi, analizzando come le varie componenti siano

progettate e costruite in funzione della pressione idrostatica

che devono sopportare. |

|

La cassa

Requisito

imprescindibile della cassa è garantire la più alta affidabilità

e robustezza possibili che, solitamente, sono ottenute mediante

una conformazione lineare e compatta del crono sub.

Dal punto di vista del design, un orologio subacqueo è, quasi

sempre, tondo e mai di forma quadrata, in quanto forme

particolari o spigolose mal si accorderebbero con le esigenze

d'impermeabilità; la forma tonda e regolare assicura, inoltre,

il subacqueo contro il rischio che il orologio interferisca con

elementi esterni o con componenti dell’attrezzatura.

Per quanto

concerne i materiali usati, dovendo trattarsi, in genere, di

metallo inossidabile, è chiaro che l’acciaio è il più utilizzato

per le sue doti di durezza, resistenza ed economicità; meno

frequente, anche se utilizzato, è il titanio, materiale

impiegato in campo chirurgico, spaziale ed automobilistico. Il

titanio offre notevoli vantaggi, rispetto all’acciaio: è più

leggero (caratteristica importante, viste le dimensioni

ragguardevoli dei orologio subacquei), di gran lunga più

resistente ad ogni sollecitazione, a prova di corrosione,

scarsamente conduttore, antimagnetico e assolutamente

anallergico ma, purtroppo, è anche molto più costoso in quanto

difficile da lavorare.

Fu Ferdinand A.

Porsche che, sul finire degli anni ’70 ebbe l’idea di impiegare

il titanio per costruire le casse degli orologi e soltanto la

IWC di Schaffausen (CH) sviluppò le tecniche necessarie per

lavorare questo particolare metallo e costruire in serie orologi

con la cassa in titanio. Nel 1980 dalla collaborazione della IWC

con la Porsche Design nacque l’orologio subacqueo Ocean 2000 (ref.

3500), presentato alla Fiera di Basilea del 1983. L’Ocean 2000,

dal disegno pulito, classico e moderno al tempo stesso, è un

grande orologio subacqueo, in grado di resistere alla pressione

di 200 atmosfere o 2000 metri e fu il primo orologio da polso in

grado di arrivare a tale profondità.

Poco utilizzato e

sconsigliabile, per la sua natura di metallo tenero, facilmente

deformabile, è invece l’oro. Molto adatti e utilizzati sono,

invece, i nuovi materiali sintetici, piuttosto diffusi in questi

ultimi anni. Questi materiali, per lo più plastici, possiedono

buone peculiarità: sono estremamente leggeri, facilmente

colorabili ed abbastanza economici; hanno una resistenza

inferiore rispetto ai metalli (sono facilmente deformabili alle

pressioni elevate) ma, allo stesso tempo, riescono a fornire un

accettabile compromesso fra prestazioni, duttilità ed

economicità. |

L'orologio

IWC "Ocean 2000" Porsche Design con cassa in titanio, realizzato

nel 1980. |

Il Rolex "Sea-Dweller" ref. 1665 del 1967, con valvola per

la fuoriuscita dell'elio.

Sotto altri 3 modelli con valvola per l'elio. |

Valvola per

l’elio automatica

In rari casi, la

cassa di un orologio subacqueo può essere equipaggiata dalla

“valvola per l’elio”.

A cosa serve

questa valvola? Presente solo su modelli “professionali” essa

serve ad evacuare l’elio che si introduce nella cassa

dell’orologio durante soggiorni prolungati in campana, o nei

cassoni, in presenza di atmosfera satura.

Le campane, o

cassoni, sono ambienti stagni, calati sotto il livello del mare,

che mantengono i subacquei alla pressione esistente alla

profondità di esercizio. Mantenere i sommozzatori alla pressione

di lavoro, durante i momenti di riposo, evita agli stessi

continue e pericolose decompressioni che sarebbero necessarie,

per tornare in superficie ogni qualvolta si termina un turno di

lavoro.

L’atmosfera,

presente all’interno delle campane, è formata, per ragioni

fisiologiche, da forti proporzioni di elio; questo gas,

totalmente inerte, è particolarmente volatile e le sue molecole

sono talmente piccole da infiltrarsi, attraverso gli atomi

dell’acciaio, all’interno della cassa dell’orologio.

Le fasi di

risalita in superficie si rivelano, in questo senso, piene di

insidie in quanto la pressione interna dell’orologio diventerà

proporzionalmente superiore a quella esterna creando rischi di

danneggiamento.

La “valvola per

l’elio” serve appunto a ciò: a evitare che il vetro

dell’orologio esploda sotto l’effetto della sovrappressione che

si crea dentro la cassa del orologio, in risalita.

La “valvola per

l’elio” può essere di due tipi:

- automatica

(utilizza la differenza di pressione che si crea, in risalita,

fra dentro e fuori la cassa);

- manuale (in

questo caso il subacqueo, risalendo, dovrà ricordarsi di aprire

la valvola per evitare brutte sorprese).

Esistono,

attualmente, in commercio solo pochi modelli equipaggiati di

"valvola per l’elio". Fra questi ricordiamo: il Rolex

Sea-Dweller, l’Omega Seamaster (cronografo e tre sfere), il

Breitling Superocean, il Luminor Submersible 1000M delle

Officine Panerai ed il nuovo Squale 101 atmos (costruito in soli

101 esemplari, commissionati dalla Horus Snc di Porto Recanati).

Ciò fa comprendere il livello di estrema sofisticazione di

questo dispositivo dedicato, come detto, ai sommozzatori

professionisti. |

Omega "Seamaster Crono" |

Breitling "Superocean" |

Panerai "Luminor Submersible" |

|

La corona

Problema

rilevante, al fine di rendere impermeabile la cassa di un

orologio, è rendere stagno il foro di entrata dell’asse della

corona di regolazione. Se, infatti, preservare le altre aperture

nella cassa (vetro e fondello), non rappresenta un problema

insormontabile (poiché le guarnizioni di queste non sono usurate

da continue aperture e chiusure), difficile è invece rendere

effettivamente impermeabile il foro dell'asse della corona che,

dovendo essere spesso aperto e chiuso, presenta difficoltà

maggiori. Le sole guarnizioni non sono, infatti, sufficienti a

isolare quest’apertura; la tradizionale chiusura a pressione

della corona non fornisce adeguate garanzie in merito agli

inconvenienti di attrito, infiltrazioni e logorio derivanti

dall’uso prolungato.

La soluzione al

problema fu scoperta dalla Rolex di Ginevra che, nel 1926,

inventò e brevettò il sistema di serraggio a vite della corona,

contribuendo così, in maniera decisiva, alla nascita

dell’orologeria subacquea. Quel brevetto rimase per lungo tempo

un’esclusiva della maison ginevrina la quale si trovò in

condizione di autentico monopolio sul mercato; ciò conferì a

Rolex un prestigio inarrivabile riguardo alle prestazioni

subacquee dei orologio da essa prodotti.

Il sistema, ancora

oggi ritenuto punto imprescindibile per la realizzazione di un

vero cronometro subacqueo, consiste in un tubicino filettato

(internamente o esternamente), che sporge dalla cassa e ingrana

un’identica filettatura, realizzata nella corona (o sull’asse

della stessa), che si avvita sul tubicino. Il sistema è,

inoltre, equipaggiato da guarnizioni di tenuta che, poste in

posizione assiale e radiale, hanno il compito di aumentare

l’impermeabilità dell’orologio, avvolgendo la zona in maniera

ermetica. |

|

Per conferire

all’insieme un’ulteriore garanzia di solidità possono essere

previste delle "spallette" sporgenti dalla cassa (o una profonda

rientranza scavata nel fianco della stessa), che hanno il

compito di proteggere la corona da ogni eventuale urto.

Siccome ogni

apertura nella cassa può essere fonte di eventuali infiltrazioni

d’acqua, i cronografi o gli orologi complicati in genere, con i

loro pulsanti o correttori, non sono considerati quasi mai veri

orologi subacquei. Sfuggono a questa regola i cronografi con

pulsanti serrati a vite (sistema simile a quello utilizzato per

la corona) la cui impermeabilità è però garantita solo con i

pulsanti avvitati, senza, dunque, che la funzione cronografica

sia disponibile durante l'immersione.

Una soluzione

estemporanea e tradizionale al tempo stesso (il brevetto risale

al 1956), fu quella inventata dalle Officine Panerai di Firenze,

sul finire degli anni ’50. La maison fiorentina studiò e

realizzò, per la Marina Militare Italiana, un dispositivo

innovativo che protegge la corona di carica, senza ricorrere al

sistema di serraggio a vite. Il sistema è basato sulla

costruzione, attorno alla corona, di un vero e proprio ponte a

forma di mezzaluna, realizzato in metallo; sul ponte è

imperniata una leva che, una volta abbassata, fa pressione sulla

corona, bloccandola contro la cassa, facendo così aderire

perfettamente le guarnizioni di tenuta. Tale dispositivo offre

alcuni vantaggi, rispetto al sistema di chiusura a vite: la

perfetta impermeabilità garantita, l’estrema protezione di cui

gode la corona in ogni situazione accidentale e la minore

sollecitazione delle guarnizioni durante le aperture e le

chiusure. All’opposto, il sistema così concepito è, però,

piuttosto voluminoso e conferisce all’orologio che ne è dotato

dimensioni assolutamente fuori della norma: oltre 50 mm. di

larghezza (ponte proteggi corona compreso) possono, infatti,

rendere il orologio poco funzionale sia nell’uso quotidiano, sia

nell’uso professionale. |

Collezione di "Luminor" degli anni '50 delle Officine

Panerai con la particolare spalletta di protezione della corona,

brevettata. |

|

Il fondello

le soluzioni

effettivamente applicabili, a un orologio subacqueo, per la

chiusura del fondello sono, essenzialmente, tre:

- chiusura a vite;

- chiusura

mediante quattro (o più) piccole viti;

- cassa

monoblocco.

La scelta di un

sistema, rispetto all’altro, è determinata, oltre che da criteri

estetico - costruttivi, anche dalla ricerca del miglior

compromesso tra le esigenze di solidità e la facilità di accesso

al movimento (esigenze manutentive e/o, per i modelli al quarzo,

sostituzione batteria).

In questo senso la

chiusura a vite e quella mediante fissaggio con piccole viti

sono estremamente funzionali, mentre la cassa monoblocco (dove

il movimento è inserito nella cassa dall’alto, cioè dal lato

quadrante) presenta alcune difficoltà in termini di

accessibilità. Se infatti nei primi due casi è sufficiente

rimuovere viti e fondello per accedere al meccanismo, nei

modelli monoblocco (ricavati da un pezzo massiccio di metallo)

questa si rivela un’operazione più difficile da compiere,

essendo necessario un intervento dall’alto, per estrarre

totalmente il movimento.

A parte i problemi

di accessibilità al movimento, la cassa monoblocco (con fondello

integrato) garantisce caratteristiche di robustezza e solidità

uniche, essendo in grado di resistere a pressioni veramente

eccezionali.

Le soluzioni più

utilizzate, quelle che, in definitiva, offrono il miglior

compromesso fra robustezza, tenuta e facilità di accesso al

movimento, sono le prime due; questo anche in considerazione del

fatto che la pressione in aumento scendendo in profondità

migliora le caratteristiche di tenuta del sistema di chiusura,

tendendo a comprimere il fondello contro la cassa.

Nel caso della

chiusura a vite, su cassa e fondello è ricavata una filettatura

che permette al fondello, appunto, di essere avvitato e

“stretto” alla cassa mediante semplice movimento rotatorio.Tra

cassa e fondello fa da supporto una guarnizione anulare che è,

solitamente, collocata all’interno di un binario circolare

costituito da due sporgenze parallele, ricavate nella cassa; in

questo modo, quando il fondello viene serrato, la guarnizione

garantisce la propria funzionalità evitando di essere

danneggiata da torsioni dovute ad eccessivi avvitamenti.

Nel sistema di

chiusura con le viti, invece, sulla cassa vengono praticati dei

piccoli fori filettati nei quali vengono inserite le viti che

assicurano il fondello all’orologio. Questo sistema, forse meno

ermetico di quello a vite, offre, comunque, ottime prestazioni

di tenuta anche in considerazione del fatto che, pure in questo

caso, è prevista la guarnizione anulare, all’interno di un

solco, che contribuisce a rendere stagno il sistema di

serraggio.

Il vantaggio del

sistema di chiusura mediante piccole viti è costituito da costi

di produzione leggermente inferiori, dalla maggiore facilità di

apertura e dalla totale impossibilità di torcere,

danneggiandola, la guarnizione anulare che, in questo caso,

viene pressata in senso verticale dalle viti. |

|

Il IWC "Cousteau

Divers Acquatimer" con lunetta girevole interna e doppia corona. |

La lunetta

Il cronometro

subacqueo deve essere dotato di un dispositivo di preselezione

dei tempi (in genere si tratta di una lunetta girevole

unidirezionale) che rechi impressa una scala sessagesimale; la

scala non deve essere suddivisa in periodi superiori ai cinque

minuti ed i suoi indici devono essere corrispondenti a quelli

del quadrante.

La lunetta è

elemento caratterizzante e fondamentale dell’orologio subacqueo

e, come si è detto, deve essere girevole e unidirezionale: ciò

significa che essa si muoverà soltanto in un senso, quello

antiorario, per far si che, in caso di urti accidentali, segnali

sempre un tempo (ad esempio quello trascorso in immersione),

superiore a quello reale.

La lunetta deve

muoversi a scatti ognuno dei quali corrisponde, in genere, a un

minuto e, per facilitare la regolazione anche in situazioni

difficili (ad esempio indossando i guanti), deve essere

facilmente manovrabile.

Per ottenere

queste caratteristiche si ricorre, in genere, a un evidente

sovradimensionamento, oltre alla realizzazione di zigrinature o

sagomature dei bordi che servono a offrire una valida presa.

Riguardo al

funzionamento della lunetta girevole è bene aggiungere che, al

momento di scendere sott’acqua, è necessario far coincidere lo

zero della stessa (indice luminoso) con la lancetta dei minuti

dell’orologio; in questo modo si ottiene, da quel momento, la

possibilità di visualizzare costantemente il tempo trascorso in

immersione, o in qualsiasi altra situazione. |

|

Un sistema

differente, per visualizzare il tempo trascorso in immersione, è

applicato alle ultime creazioni, in ambito professionale, di IWC.

La maison di Sciaffusa utilizza un dispositivo che prevede la

presenza di una lunetta girevole interna all’orologio. Tra il

quadrante e la lunetta (che, in questo caso, è fissa e non

graduata) è presente, protetta dal vetro zaffiro dell’orologio,

una scala sessagesimale rotante comandata da una seconda corona

presente sulla cassa del orologio. Questo sistema, molto

coreografico e poco consueto, offre una migliore protezione dei

meccanismi che comandano la ghiera girevole ma, allo stesso

tempo, causa anche alcuni problemi. Utilizzando questo

dispositivo, infatti, la scala di preselezione dei tempi risulta

difficile da manovrare nelle fasi che precedono l’immersione;

inoltre il secondo foro nella cassa, necessario per

l’installazione della seconda corona, è, ovviamente, un secondo

accesso dal quale l’acqua potrebbe malauguratamente farsi strada

verso il prezioso movimento meccanico prodotto da IWC. |

|

Il vetro

Trattando

l’argomento del vetro, che protegge il quadrante, vi sono due

tendenze e due opinioni ben distinte.

Una considera

ideale il “vetro” in plastica per le sue caratteristiche di

elasticità, in presenza di aumento di pressione. Queste

caratteristiche aumentano, addirittura, la tenuta stagna dello

strumento grazie alle doti di deformabilità proprie della

plastica. Il vetro in plastica, inoltre, è molto economico e,

dunque, utile a contenere il costo dell’orologio.

Ma il materiale

più utilizzato, in ambito professionale, è senza dubbio il vetro

in zaffiro sintetico. Il vetro zaffiro ha grandi doti di

trasparenza ed è difficile da scalfire, oltre ad avere doti

strutturali che consentono la sua installazione a filo con la

lunetta offrendo il minor appiglio possibile a urti trasversali.

Da preferire, per

la loro capacità di trasformare l’orologio in un vero e proprio

blocco unico con la cassa, sono i vetri zaffiri bombati e

sagomati, capaci di offrire una maggiore resistenza alla

pressione a parità di spessore, o, addirittura, quelli a doppia

curvatura batiscafica (come quello dell’Ocean 2000 dell’IWC).

Poco adatti

all’utilizzo professionale sono, infine, i vetri minerali che,

per la loro struttura rigida e poco elastica, mal si adattano

alle esigenze subacquee. |

|

Il quadrante

Priorità

fondamentale nel progettare il quadrante di un orologio

subacqueo è la leggibilità. Linearità grafica e immediata

percezione delle indicazioni fornite dallo strumento sono da

considerarsi necessarie anche, e soprattutto, in situazione di

scarsa illuminazione. Ciò si traduce, solitamente, in indici

generosi e fluorescenti, in sfere sovradimensionate, anch’esse

trattate con abbondante materiale fluorescente, e in fondi neri

o blu che rendono maggiormente visibili le zone del quadrante

trattate al tritio (il materiale utilizzato per rendere gli

indici fluorescenti).

Tutto ciò delinea

un quadro rigoroso e privo di qualsiasi licenza espressiva che

ha, nel corso degli anni, attenuato la creatività delle case

orologiere, definendo un archetipo consolidato di orologio

subacqueo.Le alternative possibili a questo schema, estremamente

uniforme, sono rappresentate dall’utilizzo dei nuovi materiali

elettroluminescenti utilizzabili come fondo del quadrante: in

questo caso tutto il quadrante sarà luminoso (arancione, giallo,

oppure verde) e gli indici scuri, a contrasto. E’ bene

precisare, comunque, che questa soluzione non offre alcun

vantaggio reale rispetto a quella tradizionale, e che le case

più importanti restano, in genere, fedeli all’impostazione

collaudata costituita dal fondo scuro con indici chiari.

Secondo le norme

NIHS, il test riferito alla leggibilità del quadrante prevede

che, in un ambiente buio, devono essere ben visibili, da una

distanza di 25 centimetri, le indicazioni dell’ora, dei tempi di

preselezione e quelle di verifica del corretto funzionamento

dell’orologio. |

Il bracciale e

il cinturino

Le opzioni

migliori sono costituite dal bracciale in metallo o dal

cinturino in gomma o pelle.

Molte grandi case

orologiere forniscono gli orologi di più alternative (di solito,

sia il bracciale in metallo che il cinturino in gomma o caucciù)

corredando il orologio di attrezzi utili sia alla sostituzione

del bracciale con il cinturino (o viceversa), sia

all’allungamento del bracciale (con maglie aggiuntive), per

renderlo compatibile all’utilizzo sopra la muta subacquea.

Esigenze estetiche

ed economiche sono alla base della scelta di equipaggiare

l’orologio con il bracciale o con il cinturino in quanto, come

ben si comprende, la seconda opzione è la più economica.

I vantaggi del

cinturino in gomma sono: grande elasticità, assoluta

impermeabilità, aderenza ed affidabilità; grazie al prezzo

contenuto, poi, il cinturino in gomma, può essere sostituito di

frequente mantenendo così inalterata la funzionalità generale.

Da scartare

assolutamente i pellami classici che, per le loro

caratteristiche, s’impregnerebbero d’acqua, deteriorandosi

velocemente.

Diverso è il

discorso riguardante le pelli idrorepellenti, come lo squalo, la

razza o i nuovi materiali sintetici: queste soluzioni sono

abbastanza opportune tenendo però presente che i cinturini

normali, anche in pellami appositamente studiati per essere

immersi in acqua, non sono disponibili, di solito, con lunghezze

tali da renderli adattabili alla muta da sub; ciò li rende

utili, dunque, a un uso prevalentemente amatoriale.

Adatto alle

immersioni, eterno e indistruttibile, è il bracciale in acciaio

o in titanio (per il quale vale un discorso analogo a quello

fatto riguardo alla cassa).

Il metallo non

teme l’usura arrecata dalla salsedine e dall’acqua, è piacevole

da indossare e non dà fenomeni allergici, anche se ovviamente è

più costoso di ogni genere di cinturino.

Importante è che

il bracciale sia dotato di una chiusura pratica e affidabile,

provvista di fermaglio di sicurezza (per impedire aperture

indesiderate) e di una prolunga, di solito “celata” nella

chiusura pieghevole, utile per indossare l'orologio sopra la

muta.

In ogni caso, sia

i cinturini sia i bracciali vanno risciacquati accuratamente,

con l’orologio, dopo ogni immersione, per evitare gli

inconvenienti correlati all’accumulo di sedimenti di sale. |

|

Il movimento

I movimenti

utilizzati per i crono sub, in genere, sono al quarzo o

meccanici a carica automatica; è assai raro l’utilizzo di

movimenti meccanici a carica manuale.

A favore del

movimento meccanico vi è la tendenza a operare in una più vasta

gamma di situazioni e temperature, senza necessità di periodiche

sostituzioni di batterie (necessaria nei modelli al quarzo);

aperture e chiusure frequenti del fondello per la sostituzione

della batteria, possono infatti risultare dannose per le

guarnizioni di tenuta. Il movimento meccanico ha poi un indubbio

prestigio d’immagine che conferisce al orologio un valore

aggiunto in termini di classe e di raffinatezza. I movimenti al

quarzo, al contrario, garantiscono una maggiore precisione e

affidabilità, oltre ad un prezzo d’acquisto molto più

competitivo. |

|

Un po’ di

storia...

Fino dal 1920

Rolex aveva lavorato per lo sviluppo di orologi subacquei del

famoso modello Oyster, ma la data storica in cui è nata

l’orologeria subacquea è il 7 di ottobre del 1927. Infatti, in

una fredda mattina di ottobre del 1927 l'indomita nuotatrice

britannica Mercedes Gleitze, dopo aver tentato inutilmente per

sette volte, realizzò l'impresa di attraversare il Canale della

Manica a nuoto. Al suo polso c’era un Rolex Oyster che, dopo la

traversata della Manica, funzionava regolarmente.

Da quel momento in

poi gli orologi hanno potuto accompagnare, senza dover temere

alcunché, i loro proprietari nelle loro imprese acquatiche. La

strada, indicata da Rolex attraverso i brevetti della cassa

“Oyster “e della corona a vite, è stata successivamente percorsa

da molti altri produttori, con risultati eccellenti e, in alcuni

casi, sbalorditivi.

Per sottoporre il

prototipo MKI del Rolex Deep Sea Special a un test al quale

nessun orologio subacqueo era mai stato sottoposto prima, la

maison ginevrina contattò il professor Jacques Piccard affinchè

provasse l’orologio durante i suoi esperimenti subacquei.

Piccard accettò e gli ingegneri della Rolex progettarono un

orologio con una cassa speciale e un vetro a cupola concepiti

appositamente per sopportare una pressione estrema. Le prove di

tenuta furono effettuate fissando un orologio all’esterno del

batiscafo “Trieste” con il quale il professor Piccard faceva i

suoi esperimenti a profondità abissali.

Le prove fatte nel

1950 sul prototipo del Deep Sea Special MKI non ebbero successo,

ma tre anni dopo, esattamente il 30 settembre 1953, il Rolex

Oyster Deep Sea Special MKII fissato all’esterno del batiscafo

“Trieste” raggiunse la profondità di 3150 metri nel Mar Tirreno,

al largo dell’isola di Ponza.

Subito dopo Rolex

lanciò il modello Submariner ref. 6204 “water proof 100 metri”,

che fu presentato alla Fiera di Basilea nella primavera del

1954; cui fece seguito il Submariner “Big Crown” ref. 6200

“water proof 200 metri”.

Il Rolex

Submariner introdusse nell’orologeria subcaquea alcune delle

caratteristiche innovative che presto sarebbero state adottate

da tutte le altre case concorrenti: dalla lunetta rotante per

segnare il tempo d’immersione, alla chiusura di sicurezza “Flip

Lock”, al bracciale estensibile “Diver’s Extension” per poter

indossare l’orologio sopra la muta subacquea.

Nel 1958 il

batiscafo “Trieste” fu acquistato dalla U.S. Navy, che lo

modificò per condurre esperimenti subacquei a profondità ancora

maggiori. Così nel 1960 Auguste e Jacques Piccard, accompagnati

dal tenente Donald Walsch scesero con il batiscafo nel più

profondo punto della terra conosciuto: la Fossa delle Marianne

nell’Oceano Pacifico a 10915 metri di profondità (35810 piedi) e

ancora una volta un Rolex Submariner Deep Sea Special fu fissato

all’esterno del batiscafo e resistette alla pressione di oltre

una tonnellata per centimetro quadrato (esattamente 1150

kg/cm2).

Incredibilmente,

dopo la risalita, il Deep Sea Special forniva con precisione

l’ora esatta, nonostante l’impressionante sollecitazione alla

quale era stato sottoposto.

Un altro esempio

significativo, e sbalorditivo al tempo stesso, è rappresentato

da Kienzle che, sul finire degli anni ’90, inventò e brevettò un

liquido, auto lubrificante, da utilizzare per riempire le casse

degli orologi; in questo modo i orologio riuscirono ad ottenere

prestazioni inarrivabili in fatto di impermeabilità. Basandosi

sul principio di incomprimibilità dei liquidi, infatti, gli

orologi subacquei Kienzle raggiungono gradi di resistenza alla

pressione mai ottenuti prima d’ora da modelli in commercio

(9.000, 10.000 o 12.000 metri a seconda del materiale utilizzato

per la realizzazione della cassa).

Come si vede, nel

corso del 20° secolo, il progresso e la ricerca scientifica

hanno ottenuto risultati che, solo agli inizi del ‘900, parevano

irraggiungibili.

Oggi, marchi

prestigiosi come Rolex, Officine Panerai, Omega, Blancpain, IWC

e molti altri producono orologi realmente impermeabili;

strumenti effettivamente stagni in ogni condizione di utilizzo,

in grado di sopportare le sollecitazioni, a volte

impressionanti, alle quali sono sottoposti assieme ai

professionisti dell’immersione. |

Il Rolex Sea-Dweller ref. 1665 dotato di "Gas Escape

Valve" |

Rolex Oyster

Perpetual Date Sea-Dweller...

il mio

orologio subacqueo!

Il

Rolex "Oyster Perpetual Date Sea-Dweller" fa parte di una linea

di orologi subacquei della maison ginevrina che resiste a una

profondità d’immersione subacquea di 2000 piedi (610 metri) per

i modelli più datati e fino a 4000 piedi (1220 metri) per le

versioni più recenti.

Durante il 1960, le attività

commerciali negli oceani e nei mari realizzate da organizzazioni

professionali richiedettero lunghe immersioni e, di conseguenza,

furono progettati orologi di sicurezza per lo svolgimento di

operazioni d’immersione a grande profondità.

Il Rolex Sea-Dweller trae le sue

origini proprio da una precisa esigenza tecnica di una celebre

società francese di operazioni sottomarine, la COMEX (acronimo

di COmpagnie Maritime d'EXpertise), che ha portato allo sviluppo

nel 1967 del primo orologio “ultra resistente” al mondo. Tra le

mansioni della COMEX ci sono le operazioni di manutenzione agli

impianti di trivellazione sottomarini, situati a elevatissime

profondità, che impongono ai sommozzatori lunghe permanenze

negli abissi marini. La risalita in superficie da queste

profondità, soprattutto se fatta troppo velocemente, può

rivelarsi problematica e far insorgere un’embolia gassosa dovuta

all’azoto presente nella miscela di gas respirata dal subacqueo.

Per evitare questo pericolo sono attuate due soluzioni: al

sommozzatore viene fornita una miscela artificiale priva di

azoto, composta solo di ossigeno ed elio, e iniziano ad essere

impiegate apposite camere di decompressione in grado di mutare

gradualmente pressione e composizione dell’aria per preparare

adeguatamente i sub alle condizioni che incontreranno a grandi

profondità e successivamente ripetere il processo inverso dopo

la riemersione. Per raggiungere la profondità stabilita senza

alterare le condizioni raggiunte tramite questo procedimento i

subacquei si servono di una specifica “campana” da immersione,

capace di mantenere i valori ottenuti nella camera di

decompressione e permettere anche, a lavoro ultimato, una più

sicura risalita in superficie.

Prima di queste innovazioni gli operatori della COMEX

impiegavano normali Rolex "Submariner" ref. 5513, garantiti

impermeabili fino a 660 piedi (200 metri) e perfettamente adatti

alle immersioni tradizionali. Ma con l’utilizzo dei nuovi metodi

si manifestava un nuovo inconveniente: l’elio impiegato nelle

camere di decompressione e nelle “campane” riesce a penetrare

all’interno degli orologi tramite la giunzione tra cassa e

vetro, ma non è in grado di fuoriuscire con la stessa rapidità

con cui viene ripristinata la pressione atmosferica una volta

ritornati in superficie, perciò la pressione che si genera

all’interno dell’orologio provoca la frantumazione del vetro,

rendendo l’orologio inservibile. |

|

Questo inconveniente portò la

Rolex attorno alla fine del 1967 a presentare un’evoluzione del

"Submariner" ref. 5514 denominata "Sea-Dweller" ref. 1665 che

possiede una piccola valvola, posizionata sul lato opposto alla

corona di carica, che permette la fuga dell’elio. La nuova

valvola denominata “Oyster Gas Escape Valve” unisce semplicità

costruttiva a un’eccellente funzionalità: è costituita da un

piccolo pistone unidirezionale a molla, reso stagno da un’O-ring.

Scendendo in profondità la pressione esercitata dall’acqua preme

il pistoncino contro l’O-ring, garantendo la tenuta stagna.

Risalendo verso la superficie, invece, la pressione esercitata

dall’elio all’interno dell’orologio provoca l’apertura della

valvola, permettendo la fuoriuscita del gas e preservando

l’integrità del vetro.

Nel 1978 Rolex

presenta un modello completamente rinnovato, il "Sea-Dweller"

ref. 16660 che va ad affiancare, senza sostituirlo, il ref.

1665. I cambiamenti rispetto al predecessore sono notevoli, per

ottenere performances ancora migliori nell’utilizzo subacqueo e

confermano la spiccata vocazione tecnica dell’orologio. La

massima profondità raggiungibile raddoppia, passando dai

precedenti 2000ft-610m agli attuali 4000ft-1220m. La nuova cassa

presenta una valvola di dimensioni notevolmente maggiori per

consentire una più agevole fuoriuscita dell’elio nelle fasi di

decompressione e cambiano le scritte riportate sul fondello.

Con una profondità ufficiale di

4000 piedi (1220 metri), il "Sea-Dweller" fino al 2007

rappresentava il più resistente orologio meccanico della

produzione in serie. Dopo la sua uscita di scena nel 2007 e con

l’introduzione del più moderno e robusto "Sea-Dweller Deepsea"

la profondità massima è stata portata a 12800 piedi (3900 metri)

stabilendo così un nuovo primato per gli orologi meccanici! |

Il Rolex Sea-Dweller Deepsea, impermeabile fino a 3900 mt. |

Torna su all'inizio della pagina

|