|

LE IMMERSIONI

LUNGO LA RIVIERA DEL CONERO

Situata al centro delle Marche, la Riviera

del Conero offre parecchie possibilità di immersione per

subacquei di qualunque livello.

Le Marche sono una regione che si affaccia

sul mare per 180 km di costa e, all’interno, sono tutto un

susseguirsi di colline che degradano dolcemente dai monti

dell’Appennino ai colli intermedi e da questi fino al mare. In

fondo al paesaggio collinare c’è sempre l’Adriatico e in mezzo

alla regione ci sono una gran quantità di vallate distese

attorno al corso dei fiumi che l’attraversano da Ovest a Est.

L’Adriatico, che lambisce tutta la regione da Nord a Sud, è

stato da sempre il motore di gran parte delle sue attività: il

commercio, i trasporti, la pesca e il turismo balneare si sono

sviluppati fin da tempi antichissimi sulle acque di questa

regione che ha un po’ la funzione ideale di ponte con l’Est

europeo. Un mare antico che racconta, con la testimonianza di

chi lo ha vissuto e lo vive, di tempeste e naufragi, di pesche

miracolose e di battaglie navali, di ritrovamenti importanti e

di ricerche avanzate, di misteriose mucillagini ma, anche, di un

colore verde-azzurro unico; un mare dove albe e tramonti si

specchiano con una suggestione incredibile e che è bello

conoscere ed amare, anche nel suo lato "sommerso".

Certamente meno celebrato del Tirreno per

la minor presenza di fondale roccioso, l’Adriatico marchigiano è

comunque in grado di offrire emozioni straordinarie ad ogni

subacqueo, che voglia esplorarne il volto sommerso. Sull’intera

costa delle Marche sono attivi diversi centri d’immersione, in

grado di garantire materiali ed assistenza per qualsiasi livello

di immersione. I fondali adriatici sabbiosi delle province di

Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, sono luoghi d’incontro per una

fauna variegata, tra cui nelle scogliere artificiali prossime

agli arenili e alla foce dei fiumi sono frequenti spigole, orate

e saraghi, spesso in branchi numerosi, visibili in pochi metri

d’acqua. Per i sub che amano le profondità maggiori l’immersione

intorno alle piattaforme di ricerca degli idrocarburi (che deve

essere preventivamente autorizzata) è l’occasione per trovare,

in acque a volte molto limpide, varietà infinite di pesci

pelagici.

Abbastanza diversa è la costa della

provincia di Ancona, che nella parte meridionale, in

corrispondenza del monte Conero è rocciosa e offre splendidi

scorci di franate, falesie, grotte e canaloni pieni di vita che

sanno appassionare anche i subacquei più esigenti. Qui le cozze

e le ostriche coprono quasi completamente gli scogli e si

possono ammirare i colori di oltre una quarantina di diversi

tipi di nudibranchi e centinaia di bellissimi spirografi. In

questa zona vi sono numerose secche, sempre popolate da ogni

specie di pesce. In condizioni di visibilità ottimale (purtroppo

abbastanza rara nei mesi caldi) è possibile spaziare su un mondo

fantastico in pochi metri di profondità, dove anche la

fotografia (soprattutto la macro), trova soggetti ed ispirazioni

a non finire. Il Conero è considerata un vera e propria oasi per

gli appassionati del mondo marino,in quanto regala immersioni

non troppo impegnative e molto divertenti, data la bassa

profondità dei fondali.

Le immersioni che si possono effettuare in questa zona sono

diverse, dal relitto del “Potho”, un cargo affondato negli anni

’60 davanti alla spiaggia delle Due Sorelle, alla Secca della

Madonna, di fronte alla chiesetta di Santa Maria di Portonovo,

ma una delle più interessanti è l’immersione alla spiaggia dei

Sassi Neri, dove in autunno si può assistere alla riproduzione

dei polpi. Altre immersioni possono essere effettuate allo

scoglio del Trave, dopo le spiagge di Portonovo, dove si possono

vedere tane di grossi gronghi e una grande quantità di

microfauna.

Anche al traverso di Pesaro e Gabicce il

fondale è roccioso e l’ambiente subacqueo si popola di ogni

forma di vita. Al largo di Fano, poi, il recupero occasionale da

parte dei pescherecci di numerose reperti legittima la voce che

si trovino dei relitti di epoca romana e motiva la suggestione

di immersioni profonde alla ricerca della scoperta sensazionale.

|

|

IL FONDALE DEL CONERO

Immediatamente a Sud di Ancona si erge il

monte Conero che con i suoi con i suoi 572 metri di altezza è il

promontorio più elevato del medio Adriatico e quello che ha le

rupi marittime più alte di tutto l’Adriatico italiano.

Nonostante la sua limitata altitudine, merita appieno il nome di

monte per l’aspetto maestoso che mostra a chi lo osserva dal

mare, per i suoi sentieri alpestri, per gli strapiombi altissimi

con panorami mozzafiato e per le attività che vi si svolgono

tipiche della montagna, come l’arrampicata libera e il

parapendio. Il Conero forma un promontorio il cui territorio

costituisce il Parco regionale del Conero e sulle sue pendici

settentrionali sorge la città di Ancona, mentre su quelle

meridionali si trovano i paesini di Sirolo e di Numana. La parte

centrale del promontorio è la più elevata ed è ricoperta di

boschi, per la maggior parte costituiti da macchia mediterranea.

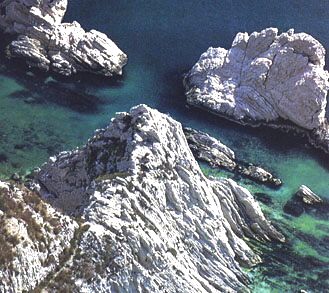

Il promontorio del Conero, unico tratto di costa rocciosa

calcarea da Trieste al Gargano, spezza la lineare e sabbiosa

costa adriatica in due tratti con orientamento diverso,

meritando per questo motivo l’appellativo di "gomito d'Italia",

condiviso anche dalla città di Ancona, che sorge su di esso. Il

nome di "Monte d'Ancona" è storicamente il più popolare con il

quale è conosciuto il Conero. Da tutta la montagna marchigiana

il Monte spicca nel panorama come una cupola color verde scuro

che si spinge fin dentro il mare.

Dal punto di vista geologico il Conero è

una piega dell’Appennino Umbro-Marchigiano, emersa circa 4-5

milioni di anni fa, verso la fine del Miocene e precisamente è

la piega che si spinge di più verso oriente, fino, appunto, a

toccare il mare. La sua forma è a cupola con la pendenza dei

suoi strati rocciosi più dolce verso l’interno e più aspra verso

il mare, in cui, anzi, gli strati sono quasi verticali, in

alcuni tratti. Le spiagge del promontorio del Conero sono quelle

tipiche della costa alta: raggiungibili da ripidi e panoramici

sentieri (detti "stradelli"); esse sono separate le une dalle

altre da tratti di costa in cui le rocce si immergono

direttamente nel mare; inoltre è caratteristica la presenza di

file di scogli bianchi in corrispondenza di ogni sporgenza

rocciosa.

Il Conero, insieme al Gargano, è l’unica

zona dell’Adriatico di particolare importanza biologica e

naturalistica, grazie ai suoi fondali rocciosi e frastagliati,

ricchi di specie animali e vegetali, così rari sulla costa

occidentale del bacino Adriatico.

Le profondità massime davanti al

promontorio del Conero sono mediamente di 13-14 m. fino ad una

distanza dalla costa di circa 1-1,5 km. Sotto costa, percorrendo

il promontorio da Nord a Sud, il fondale è contraddistinto dalla

natura rocciosa che rende così particolare questa zona.

Intercalate alle scogliere frastagliate si trovano delle zone

sabbiose che rendono, quindi, irregolare il fondale, come per

esempio, in prossimità degli scogli delle Due Sorelle dove il

fondale è caratterizzato da rocce precipitate a mare dal monte a

seguito delle frane e da conformazioni affioranti come i due

faraglioni stessi.

La sorprendente ricchezza di forme di vita

che abitano i fondali del Conero ricopre ogni centimetro

quadrato della scogliera e del fondo sabbioso con miriadi di

colori diversi. Il giallo, il rosso o il viola delle spugne si

alterna al nero delle cozze ed al verde delle alghe tra le quali

si affacciano piccoli crostacei in cerca di cibo e di rifugio.

Dagli anfratti della roccia spuntano aculei di ricci o tentacoli

di ofiure, mentre piccoli pesci di scogliera, bavose e pesci

peperoncino nuotano vicino al fondo. Alla base dei massi

rocciosi trovano rifugio crostacei più grossi, come l’astice e

le granceole, mentre i granchi che abitano le zone molli del

fondale corrono scomparendo sotto la sabbia. Di tanto in tanto

si affacciano dal blu per cacciare le ricciole e spesso capita

di imbattersi in banchi di novellame e di occhiate. Sui rami

della vegetazione si possono osservare idroidi, crinoidi e

soprattutto numerose specie di nudibranchi che affascinano i

subacquei che visitano questi fondali. |

|

I principali

punti d’immersione lungo la riviera del Conero

Procedendo in un ideale itinerario

che parte dal porticciolo di Numana e si dirige verso

Nord in direzione di Ancona fino alla Baia di Portonovo,

vediamo quali sono i punti d’immersione più interessanti

di questo tratto di costa.

1) LA SECCA DEL CASELLO

Allontanandosi dalla scogliera del

Conero e addentrandosi nella distesa sabbiosa che

caratterizza il fondale antistante il promontorio è

possibile imbattersi in secche di natura rocciosa come

quella chiamata “del Casello”, che si trova a circa 800

metri dalla spiaggia Urbani, in direzione N-NE. A circa

500 metri in direzione del largo procedendo dalla

spiaggia dei Sassi Neri, s’incontra la secca che

si solleva di circa 4 metri dal fondo e mostra un

versante quasi verticale sul lato di terra, mentre

digrada dolcemente verso il largo.

La sua profondità è variabile tra

i 6 e i 14 metri ed è lunga circa 150 metri.

L’immersione va fatta dalla barca. Scendendo lungo

l’ancora ad una profondità di circa 12 m. appaiono tre

increspature rocciose parallele che si innalzano dalla

sabbia sottostante. Le rocce della secca sono ricche di

mitili, ostriche ed attinie. La rigogliosa biodiversità

che caratterizza questo ambiente crea un sorprendente

contrasto con l’uniformità della distesa sabbiosa

circostante. La zona è un habitat ideale per scorfani,

polpi, nudibranchi, varie specie di attinie, saraghi ed

occhiate.

La ricca vegetazione che ricopre

gli scogli, costituita principalmente da Ulva rigida,

Padina pavonica, Acetabularia acetabulum, e

Halymenia floresia, ospita numerosi esemplari di

pesce come il Diplodus vulgaris, il Serranus

scriba, il Mullus surmeletus e l’affascinante

Scorpanea porcus (lo scorfano di scogliera).

Tra le attinie (Anemonia

sulcata) è possibile incontrare il piccolo granchio

Inachus sp. un crostaceo di modeste dimensioni

che trova rifugio tra gli urticanti tentacoli di questi

antozoi. In tutte le immersioni sono possibili incontri

con spigole, saraghi, corvine e aquile di mare.

2) I SASSI NERI

L’immersione si svolge davanti

alla parete strapiombante dei Sassi Neri del Monte

Conero ed alla spiaggia omonima e prende il nome proprio

dal colore scuro dei ciottoli del fondo. Essendo

ridossato a Nord dal promontorio che termina con le Due

Sorelle, il luogo è l’ideale per le immersioni notturne.

La profondità è di circa 10 m. e si notano una serie di

piccoli canaloni tutti paralleli alla linea di costa. In

questa zona si può assistere a fine autunno alla

riproduzione dei polpi. Il fondale, formato da grandi

massi disseminati sulla sabbia, è il regno degli

spirografi. Qui si incontrano numerosissime granceole,

granchi facchino, gamberetti rossi e diverse tane di

gronghi, oltre a tutta la microfauna tipica della zona.

3) LE DUE SORELLE

Questi due faraglioni adiacenti,

distanti solo pochi metri dalla parete del monte Conero

che precipita nel mare, si chiamano le “Due Sorelle”

perché a guardarli da lontano questi scogli sembrano

uguali. L’immersione può essere fatta sia dalla riva che

dalla barca ela profondità varia dai 6 ai 13 metri.

Sotto la superficie e verso la base, gli scogli si

allargano e fra i due c’è un passaggio con il fondo

costituito da grossi ciottoli. Lungo le pareti rocciose

si trovano spugne di diversi colori e spirografi bianchi

e rosa dalle grandi corolle. Fra la microfauna, vi sono

diverse specie di nudibranchi. Specialmente d’estate in

questa zona è possibile incontrare la lepre di mare, la

famosa Aplysia. All’occhio attento è facile

scorgere granchi, gamberetti e nudibranchi. In tutte le

immersioni sono possibili incontri con spigole, saraghi

e corvine. In

questa zona è stata

rinvenuta anche una bomba da mortaio da 120 mm. che, in

particolari momenti, viene scoperta dalla risacca ed è

visibile.

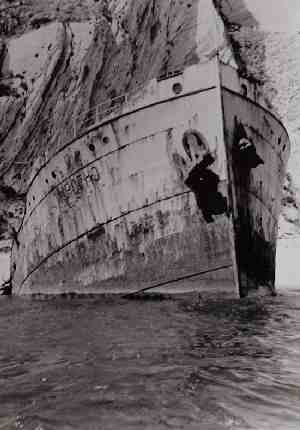

4) IL RELITTO DEL “POTHO”

Sul fondale antistante i

faraglioni delle “Due Sorelle” disseminati tra i 7 e i

14 metri di profondità, si trovano i resti del

mercantile “Potho”, affondato nel 1962 in seguito

all’urto con gli scogli durante una tempesta.

Oggi le lamiere e le porzioni

superstiti dell’imbarcazione si sono integrate

perfettamente con la vita di scogliera. Si possono

vedere alcune parti ancora integre delle due caldaie,

una adagiata in assetto di navigazione, l’altra in

verticale e il processo di colonizzazione ha reso lo

spettacolo che si apre davanti agli occhi del subacqueo

ancora più affascinante: banchi di novellame si

disperdono al passaggio di piccole ricciole (Seriola

dumerili) o delle corvine (Sciaena umbra). Le

superfici verticali ospitano mitili, spugne e numerosi

antozoi come l’irritante Anemonia sulcata o

l’affascinante Alcyonium palmatum e bellissimi

spirografi dai delicati pennacchi.

Sotto alle lamiere è possibile

scorgere con un po’ di fortuna il prelibato astice (Homarus

gammarus)

Singolare è l’utilizzo che il

gronco (Conger conger) ha saputo fare della

caldaia della nave: i numerosi fori che servivano per lo

scambio del calore sono divenuti l’ideale rifugio per

questo timido pesce anguilliforme. Sul fondo sabbioso

nuotano banchi di triglie (Mullus surmeletus),

costantemente indaffarate a smuovere la sabbia con i

loro bargigli alla ricerca di cibo. Le zone più riparate

ospitano numerose colonie di idrozoi, di antozoi e

gamberetti.

Di fianco al relitto tra i resti

del fasciame troviamo l’albero, i verricelli e un’elica

di grandi dimensioni ancora integra e adagiata sul

fondo.

5) LA SECCA DELL’OSPEDALE

Circa 300 metri prima dello

scoglio della Vela, si può individuare sulla parete

rocciosa del monte Conero un ampio lastrone triangolare

di roccia bianca. Proprio qui di fronte si trova la

Secca dell’Ospedale, che è divisa in due parti da

un canale di sabbia. Si tratta di una secca costituita

da una serie di spaccature parallele che formano molte

tane per il pesce stanziale. La zona verso terra è

formata da scogli alti tre o quattro metri posati su un

fondale ghiaioso di circa 6 m. di profondità. La parte

al largo è costituita da grandi massi accatastati che

s’innalzano da un fondale sabbioso di circa 10 metri. La

corrente, generalmente presente, solleva spesso il

sedimento rendendo l’acqua non sempre limpida. Gli

scogli sono coperti da uno strato compatto di cozze e

nelle tane più nascoste vivono saraghi e gronghi; nella

stagione autunnale è frequente l'incontro con qualche

spigola

Si possono osservare spugne,

nudibranchi, gamberetti, paguri, gronghi, saraghi e

corvine. La profondità nella zona della secca varia tra

i 4 e i 14 metri.

6) LA SECCA DEI BIANCONI

Al largo del Monte dei Corvi,

circa mezzo chilometro prima del Trave, si trova la

secca dei Bianconi, il cui fondale di una decina di

metri è caratterizzato da grandi massi di roccia bianchi

accatastati sulla sabbia e ricchissimi di vita grazie

alla corrente quasi sempre presente. La parte alta degli

scogli rappresenta un habitat ideale per madreporari,

nudibranchi, piccoli blennidi e molluschi, mentre nelle

tane

che si aprono tra le rocce sono

presenti branchi di saraghi fasciati, corvine, occhiate

e crostacei come l’aragosta e l’astice. |

|

|

|

|

|

|

|

|

7) IL TRAVE

Si tratta della più caratteristica

formazione rocciosa della costa anconetana: la scogliera

parte dalla riva e si protende in mare

perpendicolarmente alla costa, affiorando in superficie

per circa duecento metri, per poi continuare poco sotto

il livello del mare per altri cinquecento metri in

direzione del largo, costituendo un pericolo per i

naviganti. La falesia divide il tratto di mare in due

ambienti diversi tra loro: la zona a Sud, verso la Baia

di Portonovo, digrada su un fondale sabbioso e a

tratti

fangoso, mentre il versante Nord,

sempre battuto da una forte corrente, è verticale.

Grazie alla varietà degli ambienti marini, le pareti

della lunga scogliera rappresentano un campionario

biologico di tutti gli organismi presenti lungo le coste

marchigiane.

Ormeggiando sul versante Sud della

scogliera è possibile fare un’emozionante immersione

lungo la parete verticale di questa singolare parete

rocciosa. La profondità varia tra i 6 e i 10 m. e il

fondale sottostante è di natura sabbiosa con sacche

argillose. Sulla parete, ricca di asperità e di

anfratti, è possibile ammirare una grande quantità di

specie incrostanti come spugne, idroidi, briozoi,

molluschi e alghe. Il nero del Mitilus

galloprovincialis si alterna al verde dell’Ulva

rigida e ai colori delle spugne onnipresenti, come

la Ircinia variabilis e la Dysidea avara.

Tra le alghe rosse e verdi spuntano di tanto in tanto

grandi spirografi (Sabella spallanzani) e

l’occhio attento del subacqueo può scorgere i

sorprendenti colori dei tanti nudibranchi che popolano

il promontorio, come la Cromodoris purpurea, la

Flabellina affinis, l’Hypselodoris villafranca

o la Cratena peregrina.

Procedendo a nuoto lungo la

scogliera, nelle spaccature della roccia è possibile

ammirare il coloratissimo crostaceo Galatea strigosa,

oppure incontrare l’indaffarato granchio facchino (Dromia

personata) o il piccolissimo granchio testa di morto

(Ilia nucleus). Non è insolito vedersi nuotare

accanto banchi di piccoli pesci di scogliera o esemplari

di saraghi (Diplodus vulgaris), mentre sulla

parete si nascondono variopinte bavose (Blennidi),

gronghi (Conger conger) e polpi (Octopus

vulgaris). |

|

8) LA CAVA DAVANZALI

L’immersione si svolge in

un’insenatura che si trova a ridosso della costa, appena

a Nord degli scogli delle Due Sorelle e si effettua al

largo del vecchio molo dove c’erano le rotaie del

trenino di una cava di pietra oggi in disuso: la Cava

Davanzali, appunto. Proprio qui fra la fine dell’autunno

e i primi dell’inverno si può assistere al magico

spettacolo della riproduzione dei polpi. Le rocce del

fondo sono concrezionate da ostriche e spondili. Sul

fondale sedimentoso stanno attecchendo diversi esemplari

di Pinna nobilis. Fra i massi e in acque libere

stanziano nutriti branchi di saraghi.

L'immersione può essere fatta sia

dalla riva che dalla barca e la profondità massima è

intono a una decina di metri. |

|

9) LO SCOGLIO DELLA VELA

Questo scoglio emergente si chiama

così perché osservato da lontano assomiglia appunto ad

una vela. In immersione ci si trova davanti ad una serie

di massi che formano tane ed anfratti, riparo ideale per

astici e spigole. Qui non c’è molto pesce come in altri

punti della riviera del Conero, ma abbonda la

microfauna, con parecchi nudibranchi e in particolare

con diverse specie di gamberi. Non mancano neppure gli

astici, che si trovano ad una profondità di 10 - 12

metri. |

|

10) LA TORRE DI PORTONOVO

Procedendo verso Nord, poco prima

di Portonovo, si trova la Torre De Bosis

(massiccio torrione di vedetta perla difesa della Baia

di Portonovo innalzato per ordine di Clemente XI

nel 1716). Di fronte alla Torre, allontanandosi di circa

duecento metri dalla riva, si trovano numerosi scogli

che emergono dal fondale ghiaioso e che rappresentano

l’habitat ideale per numerosissimi anemoni, spirografi e

stelle marine. Qui il fondale, che si aggira sui 7- 10

metri di profondità, è interamente colonizzato dalle

cozze che vi crescono spontanee in quantità enorme. In

questa zona si incontrano normalmente saraghi, mormore e

spigole di grossa taglia. A causa del basso fondale non

si hanno problemi legati al tempo di immersione e si può

osservare con tutta tranquillità l’ambiente, prestando

attenzione ai tanti microrganismi che rendono comunque

interessante l’immersione. Nella zona della Torre vale

la pena effettuare un’immersione notturna per osservare

uno straordinario ripopolamento rispetto alle ore del

giorno, un fenomeno peraltro tipico di tutti i fondali

marini. |

|

11) LA SECCA DELLA MADONNA

L’immersione della Secca della

Madonna, si svolge su di una piattaforma rocciosa che va

dagli 8 ai 14 metri di profondità. Si getta l’ancora

proprio di fronte alla chiesetta di Portonovo ad una

profondità di circa 9 m. e appena scesi ci si trova di

fronte a sei sassi di grandi dimensioni ricchissimi di

vita. Puntando a largo attorno i 12-14 m. lo scenario si

modifica totalmente: spirografi raggruppati in

formazioni di diversi esemplari, scorfani, gronghi,

astici e la solita microfauna della zona rendono questa

immersione molto interessante. |

|

12) I RIGONI

Si tratta dell’immersione più

settentrionale tra quelle che normalmente vengono

effettuate partendo dal porticciolo di Numana. Il punto

si trova a circa 800 metri di distanza dal Trave in

direzione Nord. Distanti un paio di centinaia di metri

dalla costa e parallelamente ad essa, si trova una serie

di righe rocciose che degradano poi definitivamente

sulla sabbia su un fondale che si aggira tra i 10 e i 13

metri. L’ormeggio della barca di solito avviene a metà

dell’ultima riga e, una volta in acqua, si può decidere

di intraprendere l’immersione in direzione Sud o in

direzione Nord. Oltre a tutto ciò che si può vedere

nelle altre immersioni della zona (astici, aragoste,

gronghi, nudibranchi, spirografi, ecc.) i Rigoni possono

riservare l’incontro spettacolare con le aquile di mare,

presenti in quantità nell’Adriatico, ma rare da vedere

per i subacquei. |

|

Torna su all'inizio della pagina

|