|

71. ILLUMINATORI E TORCE SUBACQUEE

Cerchiamo di fare un pò di "luce" nel

vasto mondo degli strumenti per l'illuminazione subacquea.

(testo

rielaborato e corretto da

Marcello Polacchini)

Ormai

nelle immersioni subacquee la torcia o la lampada subacquea sono

diventati strumenti indispensabili, non solo - come è naturale -

per le immersioni notturne, nelle grotte o nei relitti, ma anche per le

immersioni fatte di giorno a profondità superiori a una ventina di

metri, dove soltanto l’impiego di una buona fonte luminosa permette al

subacqueo di non perdere tutta la bellezza dei colori naturali della

flora e della fauna.

Le torce ad uso subacqueo hanno subito

una costante e notevole evoluzione nel corso degli anni e, per capire quale

sia stata questa evoluzione, bisogna fare un salto indietro nel passato.

All’inizio la torcia subacquea veniva utilizzata solo per la pesca

notturna e i primi modelli erano dei fari molto ingombranti, alimentati

con primordiali tipi di batterie per automobili: si trattava di torce

costruite artigianalmente dagli stessi pescatori subacquei, che

impiegarono ottone cromato o rame per costruire un cilindro e vi

applicarono una lente in vetro e guarnizioni in caucciù. In seguito

apparvero diversi modelli fatti di gomma, resistenti agli urti e

completamente stagni anche a profondità abbastanza elevate. Queste prime

torce producevano una luce a cono diffusa, che permetteva di avere un

ampio campo di visibilità. Più tardi le torce cominciarono ad essere

impiegate anche nelle immersioni subacquee ricreative, sia notturne che

diurne e nell’ultima quindicina d’anni c’è stata davvero una notevole

evoluzione delle fonti di luce artificiale ad uso subacqueo, soprattutto

grazie all’apporto tecnico computerizzato.

Le modifiche attuate negli

ultimi anni, più che un’innovazione strutturale, riguardano una

dotazione di accessori più evoluti, come ad esempio accumulatori

ricaricabili al Nichel-Cadmio o al Piombo assorbito, lampadine al

quarzo, alogene, allo Iodio, al Kripton, allo Xeno e ad altri gas nobili

e poi parabole e vetri sempre più sofisticati.

Vediamo

adesso nel dettaglio quali sono i singoli componenti di una torcia

subacquea.

|

Il corpo

Il corpo è il contenitore tubolare,

cilindrico o poligonale, che normalmente viene impugnato dal

subacqueo e ospita internamente il gruppo di alimentazione e

anteriormente la parabola e la lampadina; inoltre sul corpo è

alloggiato il sistema di accensione. I materiali di costruzione

sono dei tecnopolimeri (alcuni sono addizionati, in fase di

stampaggio, a sostanze ausiliarie che ne incrementano i valori

di resistenza meccanica), oppure una lega leggera di alluminio

con trattamento anticorrosione (anticorodal). I corpi più

sofisticati sono ricoperti di termo gomma, che li protegge in

caso di urti, oppure hanno le superfici zigrinate o presagomate

per una presa ottimale anche con i guanti. Il cilindro del corpo

termina con una filettatura dotata di uno o più O-rings di

tenuta su cui si inserisce la porzione anteriore (cioè la testa

illuminante che contiene la parabola e la lampadina).

La testa illuminante

La testa è il sistema anteriore che

contiene gli elementi principali della torcia: la parabola, il

porta lampada, la lampadina e l’oblò e di solito è assicurato al

corpo della torcia da una ghiera (munita di uno più O-rings

all’interno), che assicura la tenuta e, a volte, serve anche da

interruttore di accensione. In alcune torce (specie in quelle da

apnea) la testa è ricoperta da un particolare rivestimento

antiurto in poliuretano, in gomma o in PVC. Qualche esemplare

possiede anche una guarnizione di tenuta supplementare e questo

ulteriore rivestimento è anch’esso stampato in plastica o in

ABS. Il corpo illuminante ha frontalmente una lente piana spessa

in policarbonato trasparente, in vetro o in cristallo temperato

(detta oblò), che è annegata direttamente e indissolubilmente al

supporto di tenuta, oppure è avvitata con il solito O-ring di

tenuta. L’oblò deve resistere a graffi e rigature marcate e deve

essere di buona qualità ottica.

La parabola

La parabola è quella parte della torcia

alloggiata nella testa illuminante che permette la proiezione

del cono di luce. Si tratta di un corpo illuminante (di solito

metallico) con forma appunto paraboloide, più o meno aperta,

adatta per generare fasci di luce larghi e diffusi oppure più

concentrati (spot). Per l’uso subacqueo deve avere un preciso punto di

fuoco, un altissimo indice di riflessione, un’inalterabilità nel

tempo e un’elevata termoresistenza.

Le parabole sono argentee,

lisce o dotate di micro sfaccettature (cd. multimirror), per

catturare e riflettere ogni particella di luminosità e qualcuna

è progettata al computer per esaltare al massimo la qualità

della luce diffusa. |

|

|

La lampadina

La lampadina è sorretta da una piccola

molla e da un supporto porta lampada. Essa è il “cuore” della

torcia e ha un voltaggio leggermente inferiore rispetto alla

tensione di corrente erogata dal pacco batterie (ad es. nel caso

di una torcia con 3 pile da 1,5 Volt - pari a 4,5 Volt totali -

la lampadina è da 4 Volt). Questa precauzione del survoltaggio

consente di ottenere un’intensità luminosa superiore senza

interferire troppo con la durata della lampadina.

Come ben sappiamo esistono diversi tipi di

luci e la loro differenza principale è il colore o, meglio, la

temperatura del colore, che si misura in gradi Kelvin (°K).

Infatti, ogni materiale sia solido che gassoso, se portato

all’incandescenza, emette un particolare colore.

Inizialmente le lampadine ad incandescenza

erano semplicemente al quarzo, cioè erano dei tubetti di quarzo

contenenti al loro interno la vecchia classica resistenza

elettrica in tungsteno (un metallo che emette luce a 3.000 gradi Kelvin),

direttamente a contatto con l’atmosfera dell’ambiente e riparata

meccanicamente dal tubo di quarzo. La normale lampadina ad

incandescenza ha certamente il più basso costo rispetto a

qualsiasi altra tecnologia di illuminazione, ma una parte

dell’energia elettrica viene sprecata e dissipata in forma di

calore, piuttosto che di luce. Così sono nate le lampade

alogene, che sfruttano una miscela di gas inerti per ridurre

l’evaporazione del filamento in tungsteno. In questo modo il

filamento può essere portato ad una temperatura più elevata e,

di conseguenza, queste lampade raggiungono i 3.200-3.400 °K e danno

una maggiore luce.

Oggi dunque le lampadine sono quasi tutte

alogene, cioè sono lampade che impiegano un filamento in

tungsteno reso incandescente all’interno di un’atmosfera di gas

alogeni contenuti in una piccola ampolla di quarzo. Quella

alogena è una bella luce, con un’ottima resa cromatica, lunga

durata e grande resa luminosa, conseguenza della reazione

chimico/fisica del Tungsteno/alogeno che mantiene il filamento

integro e il bulbo pulito. Rispetto alle lampadine tradizionali

a filamento incandescente, le alogene offrono un’efficienza

luminosa tripla e una luce fredda e bianchissima (dato che hanno

una temperatura di colore più elevata). |

|

Il loro funzionamento è

il seguente: la speciale ampolla ha un filamento interno in

Tungsteno che va progressivamente ad esaurirsi e che è posto

all’interno di un bulbo di quarzo puro contenente un’atmosfera

di gas alogeno (di solito Iodio allo stato gassoso, oppure Kripton o Xeno). Durante il passaggio della corrente il

filamento si disgrega liberando atomi di Tungsteno che si

raffreddano a contatto con il quarzo. In questo modo avviene una

reazione chimica con il vapore di Iodio che forma ioduro di

tungsteno. In pratica dal filamento di Tungsteno evaporano degli

atomi che si combinano con quelli dei gas alogeni e si forma

così un composto gassoso che ricade sul filamento incandescente, ridepositando gli atomi di

Tungsteno. Gli atomi dei gas alogeni

così sono di nuovo liberi di ricombinarsi con gli atomi di

Tungsteno. In questo ciclo, detto di "rigenerazione", sta il

segreto della lunga durata di questo particolare tipo di lampade

ad incandescenza.

Le lampade alogene oggi sono sicuramente

le più comuni che possiamo trovare in commercio e hanno una

qualità di illuminazione eccezionale. Vi sono lampade di

moltissimi tipi e potenze. In generale per le immersioni

singole ricreative o avanzate ma senza esigenze particolari 50 W con

un’autonomia di 50/60 minuti sono più che sufficienti.

Ovviamente 100 W sono meglio ma, aumentando la potenza, si

riduce la durata e aumenta il costo per avere batterie più

capienti, oltre naturalmente ad un maggiore peso ed ingombro

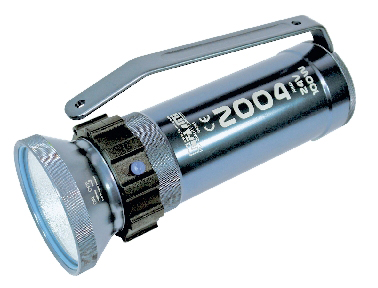

(pensate alla famosa, intramontabile Vega 100 della Technisub...).

Recentemente nelle lampade alogene al posto dello

Iodio sono sati impiegati altri gas alogeni, come il Kripton o

lo Xeno, che danno una luce molto più bianca (circa 3.500 °K) e

permettono una maggiore durata del filamento di Tungsteno. |

|

|

Negli ultimi anni hanno preso sempre più

piede le lampade a diodi luminosi o "LED" (Light Emitting Diode =

diodo ad emissione luminosa). Il funzionamento del LED si basa

sul fenomeno detto "elettroluminescenza", dovuto all’emissione

di fotoni: questi dispositivi sfruttano le proprietà ottiche di

alcuni materiali semiconduttori per produrre fotoni a partire

dalla ricombinazione di coppie elettrone-lacuna. Il

funzionamento è il seguente: gli elettroni e le lacune vengono

iniettati in una zona di ricombinazione attraverso due regioni

del diodo “drogate” con impurità di tipo diverso. Il colore

della radiazione emessa è definito dalla distanza in energia tra

i livelli energetici di elettroni e lacune. I LED sono formati

da GaAs (arseniuro di Gallio) GaP (fosfuro di Gallio), GaAsP

(fosfuro arseniuro di Gallio), SiC (carburo di Silicio) e GaInN

(nitruro di Gallio e Indio). La scelta dei diversi

semiconduttori impiegati determina la lunghezza d’onda

dell’emissione di picco dei fotoni, l’efficienza nella

conversione elettro-ottica e quindi l’intensità luminosa in

uscita.

I vantaggi dei LED dal punto di vista

illuminotecnico sono: lunga durata di funzionamento (i LED ad alta

emissione arrivano a circa 50000 ore, gli altri possono

arrivare persino a 100000 ore), elevato rendimento (se

paragonato a lampade ad incandescenza e alogene), luce bianca

e pulita

perché priva di componenti infrarosse o ultraviolette,

insensibilità a umidità e vibrazioni, elevata affidabilità e

basso consumo. Questo ne fa sicuramente una soluzione molto

vantaggiosa nel caso di luci di backup e per le immersioni in

cui si richiede una grande autonomia, come quelle in grotta. Lo

svantaggio è che la luce prodotta ha un temperatura colore tale

che di giorno non è assolutamente utile nelle applicazioni

subacquee; mentre di notte il fascio azzurrino prodotto dalla

scarica di fotoni produce una luce molto penetrante.

Per

evitare la dispersione di calore e di energia tipici delle

lampadine ad incandescenza oggi nella subacquea vengono

impiegate anche sorgenti di luce fredda come le lampade "HID" (High Intensity Discharge lamps), che danno una

luce più visibile per la stessa quantità di energia elettrica in

ingresso. Si tratta di lampadine senza filamento metallico. Due

elettrodi immersi in un’atmosfera di xeno sono collegati con i

due poli del circuito elettrico. La scarica di elettroni tra i

due produce una luce molto intensa, circa il doppio di quella

delle lampade alogene, ed estremamente bianca (tale da apparire

persino blu). Mancando il filamento, queste lampadine hanno una

durata del doppio superiore rispetto a quelle convenzionali e

consumano il 70% in meno. Vanno regolate con una centralina

elettronica per evitare il danneggiamento in seguito a sbalzi di

tensione.

Il rendimento delle lampadine HID è molto

più alto di quello delle lampade alogene e delle Xenophot; anche

la resa luminosa è molto alta: una HID di 35W da 3500 lumen è

pari a 100 lumen/watt, mentre per le alogene non survoltate (che

durano circa 2000 ore) si arriva intorno ai 25 lumen/watt; le

alogene survoltate (che durano circa 50 ore), invece si

attestano intorno ai 35 lumen/watt. |

Pertanto

le lampade HID hanno una resa all’incirca

4 volte superiore e quindi, a parità di batteria, consentono una

autonomia quadrupla. Di contro le lampade HID presentano alcuni svantaggi: prima

di tutto il costo, dato che solo la lampadina può costare anche più di

100-120 euro e la centralina elettronica si aggira sui 200 euro e poi la

loro sensibilità all’umidità. E’ vero che si risparmia sulla batteria,

ma le tensioni in gioco sono dell’ordine di 6.000-30.000 Volt perciò il

sistema è sensibilissimo all’umidità: basta una piccolissima quantità di

acqua condensata per generare archi voltaici che provocano danni

irreparabili alla parte elettronica, con danni economici notevoli.

|

L’interruttore

Insieme a eventuali lamine di contatto

l’interruttore è il mezzo che consente l’accensione o lo

spegnimento della torcia subacquea. Deve essere pratico,

immediato, facilmente individuabile al tatto e azionabile anche

con guanti spessi. Può essere di due tipi: magnetico se il

contatto si aziona tramite un cursore a calamita esterno; oppure

meccanico se sono presenti dei leveraggi metallici che chiudono

e aprono il circuito elettrico.

Il sistema magnetico (reed) è andato

piuttosto in disuso dati i costi abbastanza elevati dei

componenti interni. Il contatto reed è un interruttore a lamina

(normalmente aperto) che si chiude in presenza di un campo

magnetico. Nella forma più semplice è costituito da due

lamine, realizzate con materiale ferromagnetico (una lega di

ferro-nichel), parzialmente sovrapposte e separate tra loro di

qualche decimo di millimetro. Sulle lamine contrapposte sono

riportati dei contatti (generalmente in oro diffuso). Le lamine

vengono sigillate all’interno di un piccolo contenitore

sottovuoto di vetro riempito di gas inerte (azoto o argon). Le

estremità delle lamine (opposte ai contatti) fuoriescono dal

contenitore e costituiscono i terminali del contatto, azionato

dal cursore magnetico che scorre al di sopra del sistema. In

presenza di un campo magnetico le lamine diventano sede di

flusso magnetico e sulle estremità si formano poli di segno

opposto che tendono ad attrarsi. Se il campo magnetico è

sufficientemente forte (100-200 amperspire), la forza

d’attrazione vince la resistenza a flessione delle lamine

metalliche e queste attraendosi chiuderanno il contatto. Il

vantaggio di questo tipo di interruttore è che non ci sono

aperture supplementari sul corpo della torcia; lo svantaggio è

che le lamelle possono incollarsi o non fare contatto.

Il sistema di accensione meccanico è il

più comune e oramai ha raggiunto livelli di affidabilità totali.

Per accedere ai meccanismi c’è bisogno che il corpo della torcia

sia forato e protetto dalle infiltrazioni d’acqua con un O-ring

di tenuta. L’alberino di trasmissione potrà essere comandato da

diversi sistemi: a rotazione tramite un pomello, a slitta, o a

cursore. Uno speciale interruttore equipaggia alcune micro torce

ed è definito “a vite”: in pratica è la stessa ghiera basculante

che, opportunamente allentata, permette il contatto d’accensione

che si effettua tramite una pressione anteriore (normalmente si

sfrutta quella presente ad una certa quota d’esercizio

subacqueo).

In quasi tutti i modelli è presente una

sicura di accensione: si tratta di un blocco meccanico

sull’interruttore che impedisce, più che altro, l’accensione

accidentale della torcia durante i periodi di inutilizzo in

acqua e soprattutto fuori durante il trasporto nel borsone da

sub. |

|

Il sistema di alimentazione

L’alimentazione della torcia è fornita da

diverse pile usa e getta o da accumulatori (batterie

ricaricabili). Per limitare il peso e le dimensioni della torcia

ci sono vari sistemi: normalmente esistono degli alloggiamenti

estraibili per il pacco batterie oppure c’è una predisposizione

diretta per le batterie nel corpo della torcia. Le pile possono

essere mini stilo (AAA), stilo (AA) o mezze torce (C). Il

voltaggio è da 1,5 volt cadauna. Le pile consigliabili sono

quelle alcaline, che offrono una qualità di energia ottima,

prolungata al massimo per quasi tutta la loro vita e senza un

esagerato decadimento progressivo della tensione elettrica, ma

con una caduta netta della tensione un attimo prima di esaurirsi

completamente. Un’alternativa un pò più costosa al momento

dell’acquisto è un pacco batterie composto da elementi

ricaricabili (accumulatori). In questo caso va controllato il

voltaggio compatibile (solitamente è lievemente inferiore) e la

qualità della composizione interna, dato che le batterie al

nichel cadmio soffrono dell’effetto memoria, perciò se non

vengono ricaricate partendo dall’accumulatore completamente

scarico perdono la proprietà di accumulo di energia.

Il cinghiolo di

sicurezza

In tutte le torce è presente un sistema di

trattenuta denominato cinghiolo: si tratta generalmente di una

fettuccia di caucciù, di gomma, di tessuto di nylon o di

plastica morbida che vincola il corpo della torcia in genere

tramite un anello terminale. Le caratteristiche fondamentali che

deve possedere un buon cinghiolo sono l’adattabilità al polso

del subacqueo, la possibilità di regolazione continua e la

robustezza. La torcia è generalmente assicurata al polso

oppure a un D-ring del gav e deve essere facilmente

individuabile e afferrabile, a volte adoperando solamente la

rotazione del polso. |

|

Le modifiche e le elaborazioni artigianali

Molte sono le modifiche che è possibile effettuare

artigianalmente alla propria torcia subacquea. Ad esempio il corpo della

torcia può essere rivestito di una guaina di neoprene per proteggerlo,

facendo però attenzione a non ostacolare il flusso luminoso. In tante

torce che non hanno una lampadina performante, si può sostituire la

lampadina originale con un bulbo alogeno o allo xeno. Il pacco batterie

può essere trasformato con degli elementi ricaricabili. Il lacciolo si

può sostituire in infiniti modi, qualità e modelli. Insomma… la fantasia

del subacqueo in questo campo non conosce limiti!

|

La manutenzione della torcia subacquea

Come per il resto dell’attrezzatura

subacquea, anche le torce devono essere risciacquate con

abbondante acqua dolce negli interstizi, sulle parti meccaniche

in movimento e sulle sedi di congiunzione dei diversi pezzi, che

rappresentano i punti critici in cui normalmente rimane la

salsedine. Spesso non basta solo lavare la torcia, soprattutto

se durante il trasporto si è asciugata e incrostata, e si deve

lasciarla a bagno per un po’ di tempo; meglio se in acqua

corrente. Non bisogna mai smontare la torcia prima che sia

completamente asciutta, perché qualche gocciolina di acqua

potrebbe infiltrarsi nei meccanismi o nei circuiti elettrici e

mandarla in cortocircuito. Per rimuovere eventuali detriti che

potrebbero alterare l’integrità delle guarnizioni O-ring occorre

utilizzare un panno asciutto che non rilasci peletti oppure un

cotton fioc.

Quando la torcia non viene usata per un lungo

periodo, è meglio smontare tutti i componenti, pulirli

singolarmente e lubrificare con un velo di grasso al silicone

quelli che necessitano di tale trattamento (O-ring della ghiera

e dell’interruttore). Durante la fase di smontaggio della torcia

o in caso di sostituzione della lampadina, è indispensabile

evitare di toccare con le mani nude la parabola e soprattutto la

lampadina: nel primo caso le particelle di grasso presenti sulla

pelle potrebbero sporcare la parabola e quindi creare ombre,

aloni e opacità fastidiose durante l’uso e nel secondo caso si

può danneggiare seriamente il delicatissimo bulbo di cristallo.

L’oblò della testa illuminante deve sempre essere pulito e

conservato trasparente, perché la sporcizia affievolisce

qualsiasi lampadina sia essa standard, alogena o allo xeno. Un

intervento consigliabile è sempre quello di rimuovere le

batterie nel caso non si utilizzi la torcia per diverso tempo:

la possibilità che perdano acido non è remota e l’operazione di

togliere le batterie salva a priori gli elementi interni.

Nel

caso delle batterie ricaricabili il consiglio è quello di

controllare periodicamente lo stato di carica: una volta ogni

tanto la torcia va accesa e va lasciata scaricare completamente

in un catino d’acqua (per evitare che la lampadina si

surriscaldi ed esploda). Così facendo gli accumulatori non si

danneggeranno e manterranno per molto tempo stabili le loro

proprietà.

Il cinghiolo dovrà essere controllato ogni tanto e

dovrà essere integro e privo di screpolature: in caso di lesioni

è meglio sostituirlo completamente. |

|

Alcuni consigli per scegliere una

torcia subacquea

La torcia subacquea dovrebbe essere

innanzi tutto di dimensioni contenute, tali da non impacciare il

movimento del subacqueo in acqua e il trasporto. Esistono in

commercio delle torce con il pacco batterie separato,

contenuto all'interno di un cilindro in alluminio o in darlin (canister) che

viene attaccato alla bombola o al gav. Questo sistema ha il vantaggio di

consentire al subacqueo di tenere in mano sola la testa

illuminante, che è collegata al pacco batterie con un cavo

liscio o spiralato e che ha un ingombro e un peso molto

modesto. Alcune torce hanno il cavo di collegamento al pacco

batterie con un cavo a contatti bagnati, che si può

connettere/disconnettere anche sott'acqua, in modo da poter

cambiare durante l'immersione il pacco batterie quando è

esaurito.

Una caratteristica

molto importante da prendere in

considerazione nella scelta di una torcia è l’ampiezza del

fascio luminoso. Molte delle piccole torce in commercio derivano

dai modelli da pesca subacquea, dove l’esigenza è quella di

abbagliare il pesce e riuscire a illuminare, con una luce

concentrata e brillante, il fondo di una tana; in questo caso il

fascio luminoso dovrà essere abbastanza concentrato (spot con un

angolo di 10, 8 o addirittura 6 gradi) e non

diffuso a cono esteso. Chi si immerge con le bombole, invece,

di solito ha esigenze totalmente diverse, perché deve avere anche a breve

distanza una vasta porzione di parete illuminata. Nelle

immersioni speleo o nei relitti, invece, è meglio utilizzare una

parabola che produca un cono di luce molto stretto e

concentrato.

Generalmente

soltanto i fari dispongono di un

fascio di luce sufficientemente ampio e i migliori in commercio

oramai hanno

tutti caratteristiche tecniche simili. Pochissimi modelli di

torce e fari hanno il fascio luminoso regolabile dall’esterno,

però occorre fare attenzione ad adattare il fascio luminoso alle

proprie esigenze allargandolo o stringendolo, perché

inevitabilmente si creerebbero delle grosse zone d’ombra. Lo

scopo della regolazione del fascio non è tanto quello di variare

l’angolo del fascio di luce (più o meno aperto), quanto quello di

concentrare e "pulire" la luce, ottenendo sempre una centratura

ottimale della lampadina rispetto alla parabola riflettente.

|

|

|

|

Chi usa la torcia frequentemente e durante

tanti mesi dell’anno è meglio che si orienti verso gli

accumulatori ricaricabili, utili per diverse centinaia di cicli di

carica/scarica completa. Sul mercato esistono anche delle nuovissime pile

(al litio, all’idrogeno, eccetera…) che non hanno l’effetto

memoria.

Le torce più grosse o i fari, in genere

sono disponibili anche in versione con accumulatori ricaricabili

al Nichel-Cadmio o al Piombo assorbito. Un sistema di questo

tipo ha il vantaggio di poter essere ricaricato prima di ogni

immersione in modo da poter disporre della totale autonomia,

mentre con le pile non si è in grado di conoscere esattamente lo

stato di carica, a meno di non sostituirle ogni volta che ci si

immerge.

Purtroppo i modelli con batterie

ricaricabili presentano alcuni difetti: sono molto costosi,

hanno una minore autonomia rispetto alle pile a secco e,

naturalmente, occorre disporre di una presa elettrica per la

ricarica e del relativo numero di ore necessario per

effettuarla.

Gli

interruttori di cui torce e fari sono

dotati possono essere meccanici oppure magnetici. Nel primo caso

una leva o una manopola agiscono, tramite un alberino passante,

sull'interruttore del circuito. Nel secondo non ci sono, invece,

perni passanti, dato che un cursore esterno sposta un magnete

che agisce sulle lamelle di un piccolo reed (il contatto

reed è

un interruttore a lamina, normalmente aperto, che si chiude in

presenza di un campo magnetico). Entrambi i sistemi funzionano bene, se ben

progettati, ma, in genere, con grossi amperaggi si preferiscono

i sistemi meccanici, per evitare l’incollaggio delle lamelle del

reed. In ogni caso l’interruttore dovrà essere abbastanza in

rilievo e con una superficie ampia per poterlo azionare anche in

condizioni difficili semplicemente con un dito e con i guanti; ma al contempo

non dovrà essere troppo morbido o facile all’accensione

accidentale (è utile che ci sia una sicura antiaccensione).

Le caratteristiche da considerare per

l’acquisto di una torcia subacquea

Una buona torcia è il più bel regalo che

possiamo fare a noi stessi per godere maggiormente ogni

immersione, sia notturna che diurna. Meglio investire, quindi,

una certa cifra, tanto più che i modelli migliori, se trattati

con cura, sono in grado di durare per parecchio tempo. Prima

dell’acquisto è meglio confrontare l’angolo d’illuminazione,

l’intensità della luce e la pulizia della zona illuminata, che

deve essere assolutamente priva di aloni e zone d’ombra. Spesso,

queste sono dovute alla lampadina non perfettamente centrata

rispetto alla parabola. La scelta tra un modello con pile

monouso oppure ricaricabili dipende da quanto si pensa di

utilizzarlo. Occorre però ricordare che una batteria

ricaricabile necessita di una particolare manutenzione

stagionale.

Per l’esplorazione subacquea vanno

impiegati degli illuminatori veri e propri, che nei modelli più

piccoli da 20 e 50 W forniscono una luce stupenda ed hanno

dimensioni e costi molto accessibili. Bisogna però fare

attenzione all’autonomia, perché potrebbe risultare

insufficiente per un’immersione notturna (certe torce con

lampadina alogena non superano i 40-45 minuti di autonomia). Una

lunga durata è assicurata dalle torce che al posto della

tradizionale lampadina hanno una serie di diodi luminosi (LED),

ma, come già detto sopra, la loro luce azzurrina si rivela

assolutamente insufficiente di giorno e non restituisce

all’occhio la naturalezza dei colori. Per le riprese filmate

infine, non c’è che l’imbarazzo della scelta, con potenze che

arrivano anche a 800-1.000 W, ma con prezzi, pesi e ingombri di

tutto rispetto. |

|

Le 3 categorie

di illuminatori subacquei

a) HID

Le

lampadine HID (acronimo che sta per "High Intensity Discharge")

sono lampadine senza filamento metallico, che hanno gli

elettrodi immersi in un’atmosfera di Xeno e sono collegati con i

due poli del circuito elettrico. La scarica di elettroni tra i

due poli produce una luce bianchissima molto intensa, circa

il doppio di quella delle lampade alogene. Mancando il

filamento, queste lampadine hanno una durata superiore a

quelle convenzionali e consumano meno energia. Funzionano

con una centralina elettronica (ballast).

Il rendimento delle lampadine HID è molto più alto delle lampade

alogene ed anche la resa luminosa è molto alta: una HID

di 35 watt da 3.500 lumen ha una resa di 100 lumen/watt, mentre

per le alogene convenzionali siamo intorno ai 25 lumen/watt;

invece le alogene survoltate, del tipo HLX si attestano intorno

ai 35 lumen/watt.

La temperatura

colore espressa in gradi Kelvin varia dai 4.500 gradi in su.

Si può dire che le HID hanno una resa tre volte superiore

e quindi, a parità di batteria, consentono un’autonomia

tripla.

b) ALOGENE

La lampada alogena è una particolare lampadina a incandescenza

che ha al suo interno un filamento (tipicamente in Tungtsteno o

simili) e che emette luce secondo il principio

dell'incandescenza, applicando direttamente ai poli una

tensione. Le alogene sono sicuramente le lampade più comuni che

possiamo trovare in commercio e ve ne sono di moltissimi tipi e

potenze; le più usate per l’uso subacqueo sono del tipo

Xenophot, a volte survoltate per dare una maggiore intensità

alla luce. In generale per immersioni ricreative/avanzate senza

esigenze particolari 50 W sono lo standard, mentre

aumentando la potenza della lampada si riduce la durata, e di

conseguenza avremmo bisogno di batterie più potenti e

ingombranti.

La lampada alogena non ha bisogno di particolari “accortezze

elettroniche” per poter funzionare e la sua efficienza luminosa

è intorno ai 35 lumen/watt, però scalda molto e assorbe molta

corrente.

La temperatura colore di queste lampade si attesta intorno ai

3.200 gradi Kelvin.

c) LED

Il termine "LED" è un acronimo che sta per "Light Emitting Diode",

ovvero "diodo che emette luce". I LED sono sempre più utilizzati

in ambito illuminotecnico in sostituzione di alcune sorgenti di

luce tradizionali. Nei modelli di ultima generazione per uso

professionale la resa luminosa si attesta intorno ai 120

lumen/watt, come minimo.

Il loro utilizzo

in ambito subacqueo li rende una sorgente di tutto rispetto con

la sua efficienza pari a 90 lumen/watt. Come termine di paragone

basti pensare che una lampada a incandescenza ha un'efficienza

luminosa di circa 20 lumen/watt, mentre una lampada alogena di

25-35 lumen/watt ed una fluorescente lineare fino a 104

lumen/watt. Un loro limite

nell'illuminazione è che le loro caratteristiche di emissione

e durata sono fortemente condizionate dalle caratteristiche di

alimentazione e dissipazione. I LED, infatti, hanno bisogno

di corrente stabile e di un’ottima dissipazione e al contrario

di altre fonti luminose il calore viene generato nella parte

posteriore del diodo.

Teniamo presente però che oggi sul mercato sono reperibili anche

LED di ultima generazione con temperatura colore

dai 3.200 ai 6.500-7.000 gradi Kelvin. La loro resa luminosa e

cromatica è notevole e

consentono ottime autonomie.

Per

un maggiore approfondimento sulla tecnologia a LED e per la

risposta alle

domande più

frequenti in tema di illuminazione subacquea, consiglio la

lettura di un interessante articolo scritto da Massimo Carello (www.torcesub.it),

unico rivenditore in Italia delle lampade subacquee tedesche

FWT-Schulz (http://lampen.fwt-schulz.com/lampen/)

che offre un'utile guida alla scelta e all'acquisto di una

torcia subacquea:

http://www.marpola.it/TecnicaeMedicina/115.htm

|

|

|

Un confronto tra le varie tipologie di

lampade

Parlando

di resa luminosa dei vari tipi di lampade, in ogni caso è

molto difficile paragonare la resa luminosa di illuminatori

diversi, perché questa è influenzata da tanti parametri. La

quantità dei Watt non è significativa, perché i Watt indicano

il consumo elettrico, ma non la resa di luce.

Ogni sistema illuminante ha una propria

resa luminosa (Watt impiegati / luce emessa), chiamato “rapporto

di efficienza”.

Per fare qualche esempio del rapporto

di efficienza possiamo dire che la lampada a incandescenza

normale rende circa il 2% in luce della potenza assorbita, con

l’alogena saliamo al 3-4%, mentre per i LED o le HID siamo tra

il 15% e il 18% (valori indicativi).

Quindi, a parità di potenza (cioè Watt

assorbiti), le lampadine a incandescenza emettono luce in

quantità minore rispetto alle altre, mentre le lampade HID e

LED sono quelle che emettono più luce.

Ma se è vero che a parità di potenza

assorbita le lampade a LED e HID emettono quantità maggiori di luce, è

anche vero che la luce emessa è di diverso "colore".

Per dare un'idea di cosa significa

"colore" possiamo dire ad esempio che una barra di ferro non

emette luce, ma se viene riscaldata le sue molecole inizieranno

a emettere onde elettromagnetiche. Queste all’inizio non sono

visibili all’occhio umano (sono infrarossi) ma a mano a mano che

aumenta la temperatura le onde emesse aumenteranno la loro

frequenza entrando nello spettro visibile compreso tra

l’infrarosso e l’ultravioletto. Questo

per dire che la luce emessa non è dello stesso colore ma ogni

fonte riesce a emettere luce a una determinata temperatura

espressa in gradi Kelvin. Abbiamo cosi i due estremi, quello

infrarosso ossia una luce a 1.800 gradi Kelvin (temperatura

bassa) e quello ultravioletto a circa 16.000 gradi Kelvin

(temperatura elevata).

Paradossalmente psicologicamente

avvertiamo la luce più vicina al rosso come più "calda", anche

se la sua temperatura è più "fredda" e avvertiamo come luce

"fredda" quella vicino all’ultravioletto, anche se la sua

temperatura è "calda".

Le lampade a incandescenza e le alogene

sono a luce calda con una temperatura intorno ai 2.000/3.000

gradi Kelvin; invece le lampade

HID e a LED emettono luce sopra i 4.000/5.000 gradi Kelvin. |

|

Per dare un’idea di cosa significa "gradi

Kelvin" possiamo considerare che la luce solare a mezzogiorno

è intorno ai 5.400 gradi Kelvin. Quindi le lampade a LED e le

HID sono le più vicine alla luce naturale del sole e la

luce naturale deve essere il riferimento. Non occorre più luce

possibile, occorre la luce giusta!

In ogni caso, di giorno tutte le lampade

a LED e le HID hanno una resa ai nostri occhi bassissima,

perchè emettono luce più o meno della stessa qualità di quella

dell’ambiente circostante.

Sarebbe come scrivere con un pennarello

bianco su una lavagna bianca: per quanto grosso sia il tratto i

nostri cocchi non vedono il bianco sul bianco. Se al contrario

la lavagna è nera, ecco che il pennarello bianco ha una grande

resa. Durante un'immersione notturna per esempio le lampade HID

e quelle a LED sono fantastiche e a parità di potenza assorbita

superano nettamente le lampade alogene.

Di giorno le lampade alogene sono le più

indicate, in quanto fanno una luce diversa, più

calda della luce del giorno, ragion per cui anche se non

emettono la stessa quantità di luce questa risulta più

visibile. Per continuare l'esempio della lavagna, sarebbe

come scrivere con un pennarello giallo su una lavagna bianca: ai

nostri occhi il giallo è più visibile del bianco.

La lampada HID da 21 W emette 1.500 lumen,

come un'alogena da 50 W survoltata (come ad esempio

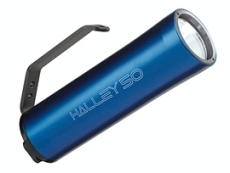

la sempre ottima "Alulight 50" prodotta dalla Technisub)Per indicare la

"luminosità" i Lumen sono più indicativi dei Watt, che

indicano il consumo ma non la luminosità, per cui non possono

essere usati per misurare le HID e le LED, che hanno una resa Lm/W

molto superiore alle alogene.

Tuttavia, nemmeno i Lumen sono

particolarmente indicativi dell'efficienza di una fonte

luminosa, perché ad esempio ci sono lampade a LED che emettono

moltissimi Lumen, ma non hanno la penetrazione delle lampade HID.

Perciò, per misurare la "penetrazione" sono importanti i Lux

emessi dalla lampada.

Per

fare un esempio, in confronto a una lampada a LED, sia pure ottima, la HID

emana 3.500 Lux a 3 metri contro 2.500 Lux. La lampada alogena,

invece, si colloca molto al di sotto della HID, inoltre, a

parità di Lumen, l'alogena consuma 50 W e la HID solo 21 W.

Quindi, una batteria con la lampada HID dura più del doppio.

Certamente una lampada HID da 21 W "DIR Style" (cioè con testa

separata con maniglia Goodman, collegata al canister delle

batterie con un cavo) costa parecchio, ma è

assolutamente di un altro livello, rispetto, per esempio ad

un’alogena molto diffusa come la Fa&Mi da 50 W.

Riguardo ai LED poi, bisogna distinguere

i prodotti di prima generazione da quelli usciti sul mercato più

di recente. Per la subacquea tecnica oggi è ancora preferibile una

lampada HID, ma bisogna fare attenzione, perché al massimo

entro il 2013 usciranno dei LED con prestazioni migliori

delle attuali lampade HID da 21 Watt.

Comunque non ci sono differenze

abissali, tra la luce emessa da una HID 21 W e quella di un’alogena da 50 W. Se una HID

21 W eroga 1.500 Lumen come una 50 W alogena, è ovvio che la

luce della prima sarà un pò più penetrante, soprattutto se si riesce

a stringere molto il fascio, ma più o meno la quantità di

luce erogata è la stessa. La differenza oltre al fuoco, è

soprattutto nella durata e nel colore della luce.

Una 50 W alogena spot fa la luce giusta, come intensità, ma il

problema è la durata limitata (massimo 50-55 minuti). Invece la HID 21

W risolve questo problema, a pari o superiore intensità di luce.

La LED, infine, è una via di mezzo: se con una LED si vuole

superare l'intensità di una 50 W alogena o di una 21 W HID, le

batterie consumano troppo, il calore dissipato è elevato e

attualmente c’è un problema ottico nello stringere il fascio

come in una HID. Perciò, al momento attuale, ancora non è

facile superare le prestazioni delle HID senza perdere in durata.

La tecnologia però, come già detto, si sta evolvendo molto

velocemente. Bisogna seguirla. |

Torna all'inizio della pagina |