|

123.

LA

SCELTA DELL'EROGATORE

SUBACQUEO

|

Consigli sugli

erogatori

Quando si parla di erogatori subacquei di solito si parla del

set completo costituito da un primo stadio, da delle fruste

flessibili, da un secondo stadio principale e un secondo stadio

di emergenza e un manometro (talvolta compreso in una

console con gli strumenti, che può includere manometro,

profondimetro, bussola o, eventualmente, un computer subacqueo).

Tutti questi componenti possono essere acquistati

individualmente assemblandoli a piacimento, oppure si possono

acquistare a pacchetti già pre-assemblati, scegliendo tra le

tante opzioni possibili per soddisfare sia i subacquei

ricreativi che i tecnici. Anche le fruste di alta e bassa

pressione possono essere assemblate a piacimento e possono

essere acquistate in gomma oppure in "miflex", delle lunghezze,

degli spessori e dei colori preferiti. |

|

|

Quando si tratta di scegliere il tipo di erogatore è molto importante

tenere a mente il tipo di immersione che si intende fare e in quali

ambienti si faranno le immersioni. Ad esempio, se si ha intenzione di

immergersi solo in vacanza, in località tropicali, la scelta

dell'erogatore è abbastanza semplice, magari facendo più attenzione al

peso che ad altre caratteristiche.

Se invece si vogliono fare immersioni profonde e tecniche la scelta

dell'erogatore va decisamente su un modello bilanciato, con un primo

stadio dotato di una torretta idonea al tipo di configurazione e

alle bombole utilizzate; così se si scende con un bibombola è

preferibile avere due primi stadi separati con torretta girevole e lo

stesso vale per un sistema "sidemount". Inoltre, se si scende oltre i 50

metri di profondità e in acque con temperature inferiori a 10 °C è

preferibile acquistare erogatori con la certificazione adatta alle

temperature basse. |

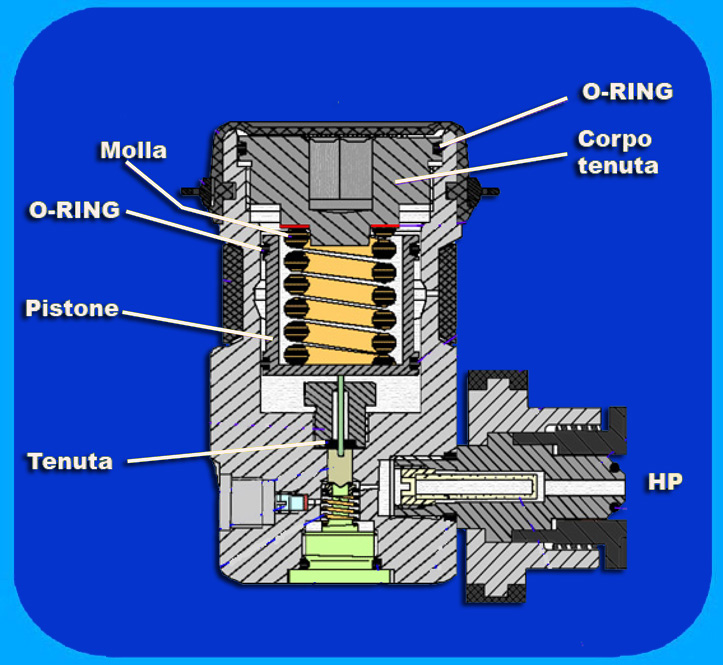

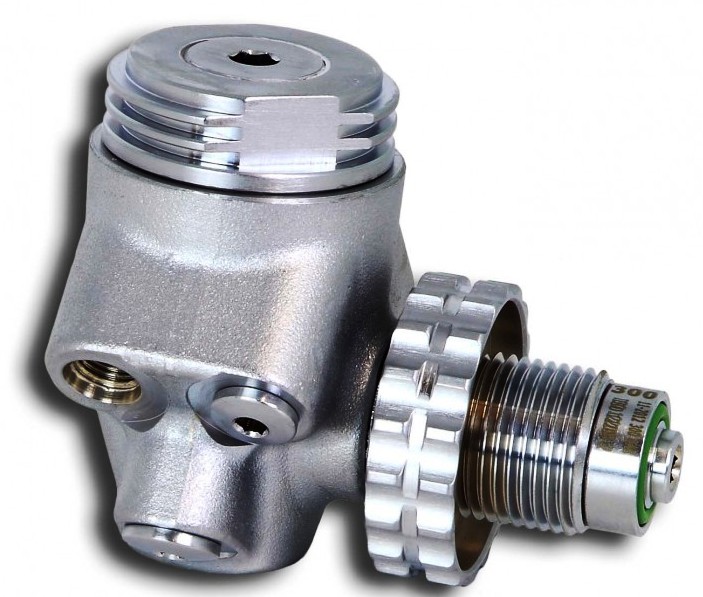

A destra i particolari di un primo stadio a

pistone

(con attacco INT)

I primi stadi si dividono in due tipi: a pistone

e a membrana |

Primo Stadio

Il primo stadio è il più importante componente dell'erogatore,

perchè

esso deve convertire la pressione della bombola (da 200/300 bar)

fino a circa 10 bar (la cd. " pressione intermedia") il più

rapidamente e stabilmente possibile, affinchè sia respirabile.

Esso è dotato di alcune

uscite di bassa pressione (LP) e anche di una o

due uscite di alta pressione (HP), che costituiscono l'attacco

per il

manometro o eventualmente per un trasmettitore (la "sonda") ad

impulsi elettrici che si interfaccia con i

computer subacquei che sono dotati di un ricevitore di tali

impulsi.

|

|

I primi stadi a pistone offrono una

tecnologia piuttosto semplice con delle prestazioni abbastanza

soddisfacenti. Il primo stadio a pistone è quello che di solito

viene utilizzato nei diving center poiché non necessita di una

accurata manutenzione. Questo erogatore, però, è penalizzato

nelle immersioni dove la temperatura dell’acqua è fredda (nella

subacquea l’acqua si dice "fredda" dai 10°C in giù), e nelle

immersioni dove l’acqua non è molto pulita.

L’acqua fredda non fa bene

all'erogatore perché lo stelo del pistone nella camera di

bilanciamento, aumentando la richiesta d’aria, aumenta anche lo

sfregamento del gas al suo interno, generando così un

abbassamento della temperatura e accelerando così il processo di

congelamento del primo stadio, che incepperà il pistone e quindi

bloccherà l’erogazione dell’aria.

La stessa situazione potrebbe

presentarsi durante le immersioni in acque molto sporche, dove

si rischierebbe di bloccare il pistone, inceppandolo, con il

sedimento sospeso nell’acqua.

In ogni caso tutti i primi

stadi, prima di incepparsi definitivamente, hanno un campanello

d’allarme, che è l’autoerogazione: in pratica aumenta la

pressione nel primo stadio fino a quando il secondo stadio non

la sopporta più, andando così in un’erogazione continua.

|

Un primo stadio a pistone bilanciato |

|

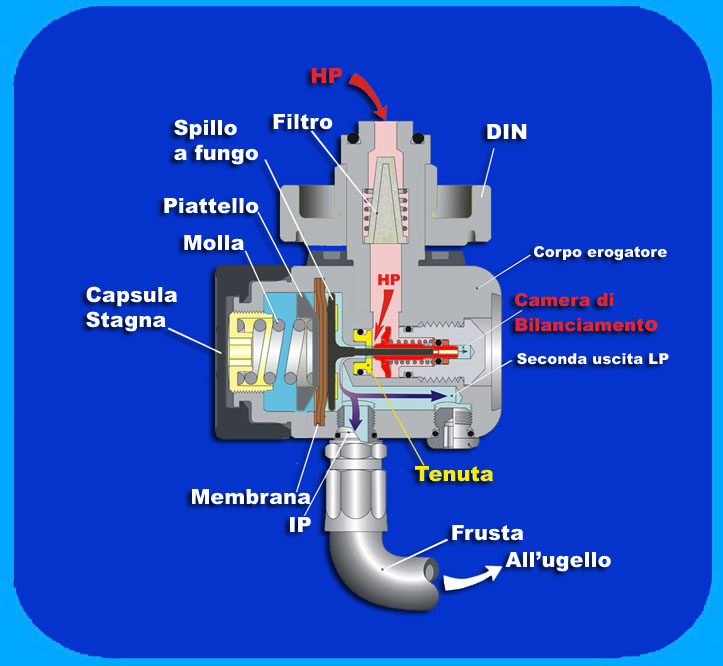

Un primo stadio a membrana

Sotto a sinistra lo spaccato di un primo

stadio a pistone e a destra quello di un primo stadio a membrana

o camera secca, entrambi con attacco DIN |

Il primo stadio a membrana

adotta un sistema similare a quello a pistone per variare la sua

portata d’aria utilizzando sempre la variazione di pressione

esterna.

Il primo stadio a membrana

però non è soggetto a possibili inceppamenti dovuti a

temperature estreme né ad acque molto sporche, perché è

completamente isolato dal contatto con l’acqua, ecco perché si

dice che ha la camera secca.

Per una sicurezza maggiore in

caso di scelta di un erogatore per immersioni in acque fredde, è

meglio optare per un erogatore con la certificazione per acque

fredde, anche se tutti sono teoricamente funzionanti a

temperature sotto i 10°C.

L’unica situazione che può

mettere in funzione il sistema di sicurezza, cioè l’autoerogazione,

è la cattiva manutenzione del primo stadio a membrana,

perciò è consigliabile fare la

revisione del proprio erogatore, a pistone o a membrana, ogni

anno, in caso di uso intensivo (una cinquantina di immersioni)

e prima di conservarlo per la pausa invernale. |

|

|

|

Differenti attacchi del primo

stadio

Esistono due tipi fondamentali di attacco del primo stadio:

l'attacco

DIN (fino a 200 o fino a 300 bar) e l'attacco INT (indicato

anche come Yoke) che è adatto solo fino a 232 bar di pressione.

L'attacco DIN è di concezione molto più

recente della classica brida con la "staffa", e sta guadagnando

popolarità nel corso degli ultimi anni, in particolare nel

settore tecnico. Dove un tempo ci si limitava ad attacchi DIN in Europa e

INT nel resto del mondo, oggi gli attacchi DIN stanno

diventando sempre più diffusi rispetto all’INT a causa della

loro maggiore sicurezza.

Il raccordo DIN fornisce

infatti un

accoppiamento sicuro alla bombola, facendo combaciare

perfettamente l’O-ring tra l'attacco della bombola e il primo

stadio dell'erogatore e in tal modo evitando la possibile

estrusione dell'O-ring di tenuta del gas. |

Due primi stadi con attacco DIN ed INT |

|

Due primi stadi a membrana con attacco DIN |

Sopra un primo stadio Scubapro MK25 con

attacco DIN e a destra lo stesso primo stadio con attacco INT |

|

|

Primo stadio bilanciato o non

bilanciato

Sia i primi stadi a

pistone sia quelli a membrana possono essere suddivisi ulteriormente in

due diversi tipi: bilanciati o non bilanciati.

I sistemi non bilanciati

subiscono la variazione della pressione del gas contenuto

nella bombola e le variazioni di profondità, provocando uno

sforzo respiratorio maggiore. I nuovi modelli di primi stadi

hanno contribuito a ridurre notevolmente questa resistenza, ma i

primi stadi bilanciati rimangono sempre i più performanti

offrendo a qualunque profondità indipendentemente dalla

pressione della bombola la stessa intensità d’aria richiesta dal

subacqueo.

Sotto due primi stadi a membrana

bilanciati, entrambi con attacco DIN

|

Sotto due primi stadi Apex a membrana

bilanciati, con attacco rispettivamente INT e DIN

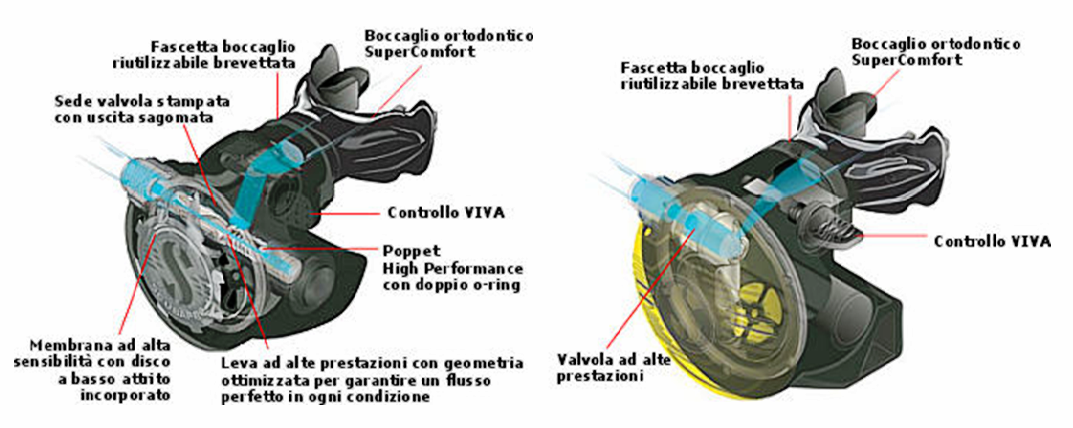

Sotto il funzionamento di un secondo

stadio bilanciato

|

|

|

Uscite di bassa e alta

pressione

L'ambiente destinato

all’immersione (acqua calda o fredda) influenza il numero di

uscite del primo stadio di cui il subacqueo ha bisogno. Infatti

in acque calde l’erogatore tipico comprende il secondo stadio

principale, un secondo stadio secondario, una frusta per

gonfiare il GAV e un manometro (o un a console); perciò per

questa configurazione sono necessarie 3 uscite LP

(bassa pressione) e 1 uscita HP (alta pressione).

In acque fredde la situazione è diversa. Siccome l'acqua conduce

la temperatura molto meglio dell'aria, il calore corporeo si

disperde 25 volte più velocemente in acqua che nell’aria. Questo

freddo il subacqueo lo supera e lo previene grazie alla muta

stagna, che richiede una frusta di in più per il gonfiaggio

della muta, ecco perché per immersioni in acque fredde occorrono

4 uscite di bassa pressione e 1 uscita ad alta pressione. |

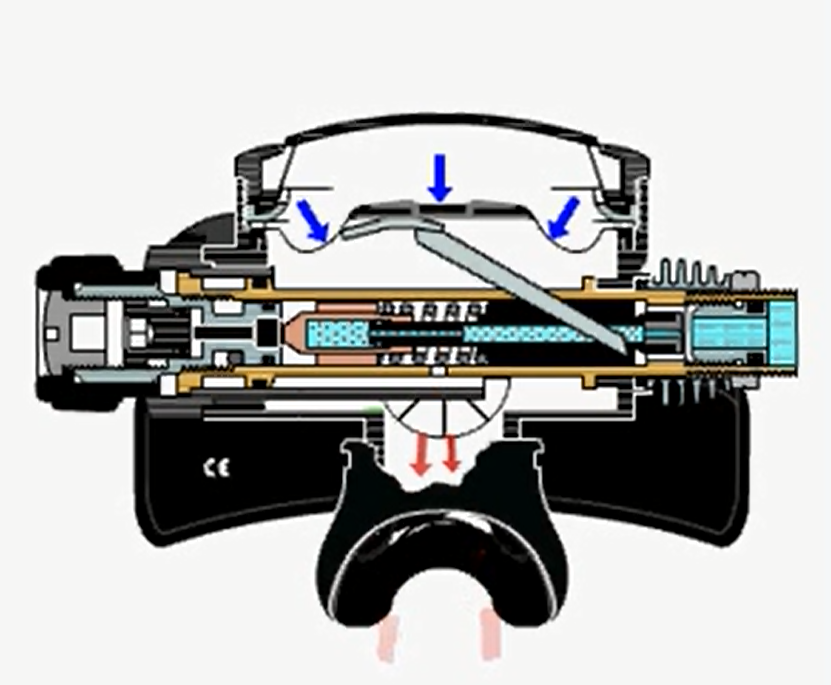

Il secondo stadio

dell'erogatore

Il secondo stadio dell'erogatore converte la pressione

intermedia (circa 10 bar) fornita dal primo stadio, e la riduce

ulteriormente a pressione ambiente, permettendo al

subacqueo di respirare. Anche in questo stadio vi sono

caratteristiche differenti in base all'uso previsto.

Secondo stadio

bilanciato e non bilanciato

Ci sono secondi stadi bilanciati e non bilanciati, con pro e

contro molto simili a quelli dei primi stadi. Praticamente i

secondi stadi bilanciati forniscono prestazioni costanti e

portate di gas uguali a qualsiasi profondità, mentre i secondi

stadi non bilanciati non sono in grado di mantenere le stesse

prestazioni con l’aumentare della profondità e quindi richiedono

un maggiore sforzo respiratorio. |

|

|

|

|

Controllo dell’effetto

Venturi

Indipendentemente dal fatto che il secondo stadio sia bilanciato

o meno, si può avere un mezzo di controllo del flusso d'aria

all'interno del secondo stadio.

Il controllo consiste solitamente di una levetta rotante, che

dirige il flusso dell'aria in base alla posizione impostata.

In normali condizioni di

immersione la leva verrà impostata su "+" o "dive" per fornire

le migliori prestazioni. L'impostazione "-" o "pre-dive" è

utilizzata per stare fuori dall' acqua o nel secondo stadio

secondario per evitare che vada in autoerogazione.

Il deflettore interno al

secondo stadio comandato dalla levetta dirige il flusso in

avanti verso la membrana, aumentando la pressione e contribuendo

a chiudere la valvola di erogazione.

Il sistema di erogazione ad

offerta, più comunemente chiamato "iniezione", non deve

costringere il sub a succhiare l’aria, ma deve invece "offrirla"

secondo l’esigenza e senza richiedere sforzo.

La respirazione ad offerta si ottiene mediante lo sfruttamento

del principio Venturi: all’apertura del pistoncino del

secondo

stadio il getto d’aria, a pressione ambiente, viene guidato

direttamente verso il boccaglio mediante un tubetto iniettore e,

per l’effetto Venturi, provoca una depressione nella scatola del

secondo stadio, questa depressione mantiene abbassata la

membrana ed elimina ogni successivo sforzo inspiratorio.

|

|

|

|

Secondi stadi leggeri

I materiali moderni hanno permesso ai costruttori di

sperimentare e fare uso di materiali avanzati molto più leggeri.

Ci sono vantaggi e svantaggi per il loro uso. Gli ultimi modelli

di erogatori da viaggio utilizzano materiali compositi per

produrre modelli di secondi stadi ancora più leggeri con design

compatto appositamente studiati. I nuovi materiali

(tecnopolimeri) riducono drasticamente il peso complessivo del

gruppo erogatore, inoltre, con le fruste "miflex" si

contribuisce a ridurre ulteriormente il peso. Lo svantaggio è

che la maggior parte di questi erogatori possono essere

utilizzati solo in acque calde, cioè sopra i 10 °C, a causa

delle proprietà termiche molto inferiori dei materiali

compositi. |

|

Nitrox / Gas misti

La maggior parte degli erogatori realizzati per essere compatibili con

aria arricchita d’ossigeno (fino al 40% denominata "Enriched Air Nitrox" o EAN

), sono offerti dalle aziende in una versione Nitrox, che è già

compatibile con il 100% di ossigeno, mentre i centri di servizio offrono

la pulizia ad ossigeno puro per la stragrande maggioranza degli

erogatori in commercio.

Alcuni materiali, come il titanio, non possono essere utilizzati con il

gas arricchito oltre determinate percentuali, ed è importante tenerlo a

mente. |

Torna su all'inizio della pagina

|